Eine ganz gewöhnliche Verschwörungstheorie

Schon als die Corona-Maßnahmen immer absurdere Züge annahmen, stand die Frage im Raum, ob wir es bei unseren politischen Verantwortungsträgern mit Dummheit oder einem großen ausgefeilten Plan zu tun haben. Die Antwort ist nach wie vor unbefriedigend, auch und besonders im Zusammenhang mit der Ukraine-Politik. Man sollte sich dem Thema daher auf andere Weise nähern.

Es ist sinnvoll, Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Bündnis 90/die Grünen) zu glauben, wenn sie mit der Gefahr von Volksaufständen und explodierenden Preisen rechnen. Es ist ratsam, Habeck ernst zu nehmen, wenn er sagt, dass wir alle ärmer werden. Und es ist vernünftig, Baerbock abzunehmen, dass einer ihrer größten Wünsche der Ruin Russlands ist.

Weiterlesen auf RT

Wie frei ist die Meinungsfreiheit auf einem „Meinungskorridor“?

Nachdem sich Bernd Lucke und Georg Restle bei „Maischberger“ in eine lebhafte Diskussion begeben hatten, war am nächsten Tag das Urteil schnell klar, zumindest in den sozialen Medien: Restle: 1, Lucke: 0.

Doch so einfach ist die Sache nicht.

Klar, Georg Restle hatte die bessere Position bei Maischberger. Immerhin war sein Kontrahent der AfD-Gründer Bernd Lucke. Und Restle war in guter Verfassung, einerseits. Andererseits war der Redeanteil Luckes deutlich geringer. Letztlich blieb die von Restle, Maischberger und dem Publikum hochgehaltene Überzeugung, dass es in Deutschland Meinungsfreiheit auf ganze Linie gebe – was auch der Auftritt Luckes eindrucksvoll demonstrierte. Schließlich konnte er nicht nur seine Meinung äußern – etwa mit Freunden an einem Kneipentisch -, sondern bekam den ganz großen Bahnhof. In der Talkshow von Maischberger, mit guten Einschaltquoten. Zuvor hatte Lucke noch einen Beitrag in der „WELT“ publizieren dürfen. Beides spricht nicht dafür, dass er unter fehlender Meinungsfreiheit zu leiden hat.

Was Lucke also präsentierte, war das übliche AfD-Gejammere. Denn er und zahlreiche Mitglieder seiner Ex-Partei bekommen nun wirklich ausreichend Plattformen, um ihre Meinung zum Besten zu geben.

Ende der Diskussion?

Nein.

Was ist Meinungsfreiheit?

Im Grunde ist das mit der Meinungsfreiheit ganz einfach. Im Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es dazu:(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.Dann können wir die Diskussion jetzt aber wirklich beenden, oder? Nein, leider wieder nicht. Denn Lucke sprach von einem „Meinungskorridor“, das dürfte etwas anderes sein als die generelle Meinungsfreiheit. Meinungskorridor meint ja, dass die Möglichkeiten, mit einer bestimmten Meinung zu Wort zu kommen, eingeschränkt werden. Nachdem Lucke das so formuliert hatte (und sich natürlich in „guter“, alter AfD-Tradition in eine Opferrolle begab, die ihm nicht gut steht, weil sie nur sehr eingeschränkt gilt), war der Aufschrei groß. Von liberal über konservativ und knallhart neoliberal bis hin zur Ecke der Linken wurde die nahezu einhellige Meinung vertreten, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland sichergestellt sei. Punkt. Aus. Ende. Und da ist ja auch etwas dran. Nur selten erleben wir Verhaftungen, weil jemand eine Meinung äußert, man kann letztlich sagen, was man will. Und so müssen wir einerseits von Meinungsfreiheit ausgehen und andererseits davon, dass – wie im Grundgesetz beschrieben – auch eine Zensur nicht stattfindet. Meinungsfreiheit ist also die Möglichkeit, ohne Sanktionen seine Ansichten äußern und teilen zu können, solang sie keinen Gesetzen widerspricht. Wer schon einmal etwas gesagt oder geschrieben hat, das medial als das Gerede eines Rechten, Populisten oder Verschwörungstheoretikers gebrandmarkt wurde, wird allerdings bestätigen können, dass durch diesen Stempel die Meinungsfreiheit zumindest ernste Risse bekommt. Denn wer will mit seiner Meinung schon pauschal als Verschwörer oder ähnliches abgekanzelt werden?

Meinungsäußerung ohne Sanktionen?

Dass Luckes erster Auftritt an der Universität in Hamburg so sehr gestört wurde, dass er seine erste (und auch seine zweite) Vorlesung abbrechen musste, ist kein Zeichen von fehlender Meinungsfreiheit. Auch die Tatsache, dass Thomas de Maizière sein aktuelles Buch aufgrund von Widerständen nicht vorstellen konnte, zeugt nicht von fehlender Meinungsfreiheit (schon, weil beide ihre Vorhaben durchaus hätten durchsetzen lassen können, was sie aber – womöglich wegen des erzielten Effektes – nicht taten). Denn neben den Meinungen der beiden Herren gibt es auch noch die derer, die etwas dagegen hatten, dass sie tun konnten, was sie tun wollten. Das kann man gut finden, oder auch nicht. Aber daraus das Fehlen von Meinungsfreiheit herzuleiten, würde bedeuten, dass ein paar Demonstranten darüber wachen, welche Meinung zulässig ist oder nicht. Ist es ein Zeichen fehlender Meinungsfreiheit, wenn Demonstranten Merkel während einer ihrer Reden ausbuhen? Oder Sigmar Gabriel? Nein, im Gegenteil, es ist eine sehr klar formulierte Meinung, auch wenn man die Form verurteilen kann. Weitreichende Sanktionen gehen immer von oben aus. Demonstranten können die herrschende Politik nur sehr eingeschränkt sanktionieren, zum Beispiel, indem sie Politiker daran hindern, öffentlich Reden zu halten. Von gewaltsamen Maßnahmen wie dem Werfen von Steinen oder anderen Gewaltakten abgesehen haben sie aber kaum Möglichkeiten, an den bestehenden Verhältnissen etwas zu ändern. Und wenn sie tatsächlich zu solchen Maßnahmen greifen, erfahren sie die volle Härte von Polizei und Justiz. Zensur geht meist von oben aus, möglicherweise auch auf einer gemeinsamen Ebene (ein Großteil der Medien zensiert sich gewissermaßen selbst, und zwar, indem Meinungen innerhalb dieser Gruppe sanktioniert werden, wenn sie nicht in das mühsam gemeinsam aufgebaute Weltbild passen). Kein Leser des SPIEGEL kann das Blatt zensieren, aber der SPIEGEL kann sehr wohl zensieren, insbesondere sich selbst. Inwieweit er und andere Medien das tatsächlich tun, lässt sich hervorragend im Buch „Sabotierte Wirklichkeit“ von Marcus Klöckner nachlesen. Halten wir also fest: Weder Lucke noch de Maizière sind Opfer schwindender Meinungsfreiheit. Sie sind Opfer von Widerständen, die ihrer politischen Richtung geschuldet sind. Daran werden sie nicht zerbrechen. Und wenn man bedenkt, dass fast zeitgleich nach „ATTAC“ auch „Campact“ die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, kann man eh fragen, wo denn gerade die Prioritäten liegen.Aber wie ist das nun mit der Meinungsfreiheit und dem Meinungskorridor?

Was die AfD macht, ist perfide und folgt einem Plan. Sie will sich in eine Position bringen, aus deren vermeintlicher Schwäche heraus sie Stärke demonstrieren kann. Das Prinzip ist so alt wie die AfD, aber die Mittel sind ausgereifter. So ist das, was Lucke einen Meinungskorridor nannte, nichts großartig anderes als das, was Mausfeld „Einengung des Debattenraums“ nennt. Geht man tiefer in die Analyse, bleiben zwischen Lucke und Mausfeld keinerlei Gemeinsamkeiten. Aber diese eine reichte aus, um ein Sturm der Entrüstung loszutreten. Ausgerechnet Björn Höcke sprach in einem Interview mit dem MDR von einem „Parteienkartell“. Das gleiche Wort hat Rainer Mausfeld ebenfalls schon oft verwendet. Mausfeld meint damit eine politische Struktur, die stets dieselbe bleibt, egal, was man wählt. Höcke dagegen reduziert sich auf das Feindbild der etablierten Parteien, die es so schlimm mit ihm und der AfD meinen. Dennoch bedient er sich vermutlich bewusst eines Vokabulars, das von Mausfeld verwendet wird. Und auch im weiteren Verlauf des MDR-Interviews lässt Höcke sich schlecht einordnen, wenn es um bestimmte Themen geht. So pocht er darauf, die gesetzliche Rente zu stärken, und es ist der Moderator, der sich für private Altersvorsorge einsetzt, weil doch die gesetzliche Rente faktisch gescheitert sei. Björn Höcke also mit linken Forderungen? Das kann man ausschließen, denn die AfD ist bis ins Mark neoliberal aufgestellt und wird ganz sicher keinen heroischen Kampf für die gesetzliche Rente ausfechten. Und selbst wenn, muss man annehmen, dass daraus ein rein deutsches Modell wird, das ausländische Mitbürger entweder ausschließt oder zumindest schlechter behandelt. Aber zurück zum Meinungskorridor. Höcke, Lucke und große Teile der AfD kokettieren mit einer Einschränkung der Meinungsfreiheit, die sie einfach nicht betrifft. Tatsächlich ist der Meinungskorridor enger geworden. Männer wie Rainer Mausfeld, Dirk Pohlmann, Paul Schreyer, Albrecht Müller, Ken Jebsen (der ja sowieso sehr spezielle und schmerzhafte Erfahrungen mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sammeln musste), Mathias Bröckers, Michael Lüders und zahlreiche andere kritische Geister haben in den öffentlich-rechtlichen Medien keinen Platz (wobei man bei Lüders leichte Abstriche machen muss). Man findet diese kritischen Köpfe natürlich, wenn man sie sucht. Aber eben fast nur im Internet. Damit ist die Meinungsfreiheit sichergestellt, denn meist können sie in den alternativen Medien sagen, was sie wollen. Allerdings auf einem recht schmalen Korridor, verglichen mit Formaten wie der Tagesschau, dem ZDF heute Journal oder den diversen Talkshows, in denen regelmäßig zu bestimmten Themen Stimmung gemacht wird. Hier von einem beengten Debattenraum oder einem schmalen Meinungskorridor zu sprechen, ist also in der Sache erst einmal nachvollziehbar. Doch dann wird es bizarr.Es ist alles in Ordnung, es muss alles in Ordnung sein

Lucke hat etwas geschafft, das Eindruck macht. Statt das Problem des Debattenraums ernst zu nehmen und zu vertiefen, statt Mausfeld zuzuhören und anderen, die dieses Thema ansprechen, zuckt die politische Linke zusammen, wenn Lucke spricht. Und widerspricht aufs Schärfste. Weder hätten wir ein Problem mit der Meinungsfreiheit noch mit einem schmaler werdenden Meinungskorridor, so der Tenor. Und – man kommt nicht um diese Vermutung herum – dieser Tenor entsteht, weil kürzlich der AfD-Gründer etwas gesagt hat, das nicht falsch ist, auch wenn es, bezogen auf die AfD, kompletter Humbug ist. Da aber Lucke es war, der etwas Grundlegendes angesprochen hat, ist der Gegenwind vorprogrammiert. Klug wäre es gewesen, Lucke genau diese Argumentation „um die Ohren zu hauen“, so wie es Restle bei ihm und der Moderator vom MDR bei Höcke teilweise gemacht haben. Stattdessen die These als unbrauchbar abzustempeln, tut der Sache nicht gut. Man muss sich bewusst machen, dass langsam, aber doch mit einer gewissen Stetigkeit, Teile der Bevölkerung durchschauen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien unausgewogen, tendenziös, ja, sogar propagandistisch berichten. Beispiele wie die Berichterstattung über die Ukraine, Syrien, die Gelbwesten in Frankreich oder das offenkundige Russland-Bashing lassen immer mehr Mediennutzer zum Schluss kommen, dass da etwas nicht stimmt. Wenn nun dieses Problem vom Tisch gewischt wird, weil ein Bernd Lucke oder ein Björn Höcke versuchen, es für sich zu vereinnahmen, wird die allgemeine Erkenntnis, dass der Mainstream unausgewogen berichtet, untergraben. Man kann es nicht anders sagen: Die AfD versteht sich bestens darin, linkes Denken mit rhetorischen Methoden zu beeinflussen. Lucke und Höcke haben das einmal mehr bewiesen. Das ist jedoch ein Grund mehr, genau hinzuhören und das von AfDlern Gesagte auf den Inhalt zu überprüfen. Denn am Ende stehen nicht Lucke, Höcke & Co. auf einem schmalen Meinungskorridor. Sondern die, die jetzt reflexartig behaupten, mit dem Korridor sei alles in Ordnung, in bester Ordnung.Experten an die Macht?

Primat der Politik oder virologisches Expertenregierung? Wer hat denn nun wirklich das Sagen? Auch wenn Virologen gerne betonen, dass sie ausschließlich und nur Virologen seien, geben sie als Experten die Richtlinienkompetenz vor.

Wir werden von Virologen regiert! Nun ja, stimmt nicht ganz. Gelesen habe ich das nichtsdestotrotz häufig in letzter Zeit. Von allerlei Kritikern der Situation. Ich habe mich selbst schon bei dem Gedanken ertappt. Und ein bisschen was ist an der Übertreibung sicherlich auch dran. Die Politik hört ja auf die Virologie – oder wenigstens auf das, was ein ausgewählter Virologe und seine »virologische Schule«, wenn man das so nennen kann, an Erkenntnissen liefert. Andere bleiben unberücksichtigt. Das politische Primat, das momentan wie gestärkt aussieht, ist insofern nur bedingt eines: Es ist das virologische Primat, das sich als politisches ausgibt. Eine Expertenregentschaft ist allerdings kein guter Ratschlag für die Demokratie.

Der Fachidiot: Ein eindimensionaler Mensch

Oh, ich vergaß: Demokratie ist dieser Tage ja gar nicht das große Thema. Nachvollziehbar, dass man Grundrechte beschneiden muss. Ein wehrhafter Staat, Politik, die eben genau das noch sein will, Politik eben, muss handlungsfähig bleiben. Dass wir darüber nicht diskutieren, andere Ansichten beschneiden, Andersdenkende pathologisieren und inhaftieren (ja, das soll vorgekommen sein!) und überdies zensieren aber, dass jene von der Öffentlichkeit bezahlten Medien, die die Vielfalt abbilden sollten (und laut Staatsvertrag müssen), darüber galant hinweggehen: Das wäre aber durchaus ein Thema. Ja, ein großes Thema sogar. Es geht aber heute um etwas anderes, um die Führung durch Fachleute nämlich. Ist die sinnvoll? Als vor einigen Jahren in Italien eine sogenannte Expertenregierung ins Amt gelangte, jubelierten der neoliberale Teil der Presse. Das sei doch was, wenn in wirtschaftlich schweren Zeiten Menschen das Ruder übernehmen, die von Ökonomie auf irgendeine akademische Art und Weise Ahnung haben, hieß es von dieser Seite. Leute mit Abschlüssen seien eine Garantie für fachliche Richtigkeit. Links des Mainstreams machte man sich ob dieser Freude Sorgen. Denn politisch zu entscheiden beinhaltet mehr als bloßes Fachwissen. Man braucht Umsicht. Die italienischen Experten um Mario Monti besparten seinerzeit ihr Land. Aus der Warte ihrer angebotsorientierten Weltsicht lagen sie damit nicht falsch. Wenn man sich die Gesellschaft als Betrieb vorstellt, bleibt halt nur diese eine Wahl. Die Experten holten das Land letztlich nicht aus der Misere. Zynisch könnte man jetzt auch auf das Gesundheitswesen dort blicken und festhalten: Merkt man! Dass deren Konzepte aber nebenher eben nicht nur den Staatshaushalt trafen, sondern allerlei andere Bereiche, gesellschaftliche Fragen tangierten etwa oder kulturelle Aspekte, auch ethische Betrachtungsweisen und wissenschaftliche Zusammenhänge: Das muss man im Auge haben, wenn der Experte ans Werk geht.Virologokratie oder Warum eine Regierung durch Experten nie sinnvoll ist

Der Fachidiot kennt freilich nur sein Metier wirklich gut. Für Fragen, die über sein Fach hinausgehen, ist er eben kein Experte. Ein Experte weiß immer mehr über immer weniger, bis er am Ende von nichts alles weiß – so sagt ein Bonmot. Was es nicht beinhaltet: Für das, was außerhalb des Faches liegt, war er nie bestellt. Natürlich wird er dazu eine Ansicht haben, aber als berufener Experte reduziert sich sein Weltbild natürlich auf das, was sein Gebiet darstellt. Aus diesem Grunde ist es zum Beispiel auch nicht sehr geschickt, einen Minister oder eine Ministerin zu haben, die aus einem Fachgebiet stammt. Jedenfalls nicht grundsätzlich. In den letzten Tagen hat man von verschiedenen Seiten gehört, dass der amtierende Gesundheitsminister nicht mal Arzt sei. Das ist aber an sich nicht nötig, denn in jedem ministerialen Ressort bedient man automatisch noch andere Felder als eben jenes, dessen Namen man im Titel führt. Er muss neben Gesundheitsfragen und Medizin auch Ethisches im Auge behalten – und grundsätzliche Gesellschaftsfragen. Und ja, auch wenn man das nicht gerne liest: Finanzielle Abwägungen treffen. Ob Spahn das jetzt gut macht oder nicht, steht auf einem anderen Papier. Die Expertenregierung ist insofern kein Idealfall, wie man das annehmen könnte. Sie ist rein demokratisch betrachtet das Gegenteil. Eine Technokratie als gewählter Querschnitt der Gesellschaft: Nicht denkbar. Schon klar, dass unser Justiziar-Parlament auch keinen fairen Querschnitt darstellt, Arbeiter sind selten darin zu finden. Aber Technokraten, die aufgrund ihres Know-Hows dort sitzen, konzentrieren sich eben verstärkt auf das, weswegen sie da sind: Ihr Wissensgebiet. Der Rest ordnet sich unter. Nun haben wir zwar keine Virologokratie, wie an mancher Stelle schon angeführt wurde. Wohl tendiert man aber einen momentan dazu, die gesellschaftlichen Entitäten auf die virologische Metafragen zu reduzieren. Für einen Augenblick kann man das so halten. Für längere Zeit allerdings nicht. Es gibt mehr Fragen innerhalb des menschlichen Zusammenlebens, als jene, wie man sich vor einem Virus schützt – und zwar auch in Zeiten, da ein solcher Virus akut bedroht. Daher ist das Nachdenken über eine Exit-Strategie so dringlich. Sie ist der Ausbruch aus der technokratischen Sichtweise – und damit demokratisch legitim.Der schlimmste Hitler aller Zeiten

Putin ist eigentlich Hitler und möchte bis nach Lissabon vordringen. Seine Geliebte bekommt währenddessen offenbar ein Kind von ihm. Und synchron dazu liest man, dass er sterbenskrank sei und unter Umständen nicht mehr viel Zeit habe. Selten war Dämonisierung so facettenreich und lächerlich zugleich.

Hitler war er irgendwie schon seit langer Zeit: Bereits 2014 gingen Leute auf die Straße, die wenig originell Plakate in die Luft reckten, auf denen vor Putler gewarnt wurde. Daneben ein Bild vom russischen Präsidenten mit aufgemaltem Fliegenschissbärtchen. Pussy Riot stellte damals klar, dass Putin wie Hitler sei – und 20 Minuten, ein Magazin aus der Schweiz, ging analytisch vor: »Putin wie Hitler? Was an dem Vergleich dran ist«. So hitleristisch wie in diesen Tagen jetzt, war dieser in Hitlerdingen so erprobte Präsident bislang allerdings auch noch nicht.

Überhaupt wurde mit Putin schon über Jahre allerlei in Verbindung gebracht: Nackte Oberkörper, Proll-Gehabe, Russendisko – dass der Mann nebenher noch das Amt des Präsidenten einer der größten Nationen der Welt bekleidete, konnte man darüber schon mal leicht vergessen.

Journalisten sind nicht unwesentlich an der Geschichtsschreibung beteiligt. Ihre Texte gelten als Quellen, Historiker rekurrieren ihre Artikel und Zeitdokumente. Dabei übernehmen sie gewollt oder ungewollt auch manche Position, die das Zeitgeschehen bestimmten. Geschichtsschreibung war immer auch ein Stück weit Erzählung, war allweil von Vorurteilen oder Gegenwartstendenzen geprägt. Aber zum blanken Märchen ist sie selten verkommen. Diese Gefahr besteht allerdings im Falle Putins: Seine Person könnte als Märchenerzählung überdauern.

Journalisten sind nicht unwesentlich an der Geschichtsschreibung beteiligt. Ihre Texte gelten als Quellen, Historiker rekurrieren ihre Artikel und Zeitdokumente. Dabei übernehmen sie gewollt oder ungewollt auch manche Position, die das Zeitgeschehen bestimmten. Geschichtsschreibung war immer auch ein Stück weit Erzählung, war allweil von Vorurteilen oder Gegenwartstendenzen geprägt. Aber zum blanken Märchen ist sie selten verkommen. Diese Gefahr besteht allerdings im Falle Putins: Seine Person könnte als Märchenerzählung überdauern.

Todkrank aber fruchtbar

Gleitet man unkontrolliert durchs Internet, kommen einem allerlei Hintergrundberichte zum russischen Präsidenten in die Quere. So erfährt man zum Beispiel, dass seine Geliebte erneut von ihm schwanger ist. Vor einigen Wochen war sie wohl von der Bildfläche verschwunden, nun sei sie schwanger zurück. Diese investigative Meisterleistung internationalen Journalismus‘ überrascht dann doch, denn zu lesen ist auch, dass es sich bei diesem Wladimir Wladimirowitsch Putin um einen Mann am Ende seiner Lebenszeit handelte. Er sei nämlich ernstlich erkrankt, müsse bald seine letzte Reise antreten. Man munkelt: Krebs. Der Boulevard verbindet damit freilich die Hoffnung, dass der Spuk dann vorbei sei, denn bekanntlich glaubt die breite Öffentlichkeit ja, es handle sich um einen personalisierten Krieg – um Putins Krieg, um den Namen nochmal zu nennen. Wenn der Mann erstmal ausfällt, fahren alle halbwegs unverrichteter Dinge wieder heim. Die Inflation des Hitler-Vergleichs, mit der man Putin jetzt traktiert, passt dabei gar nicht so richtig ins Bild. Denn der beliebte Vergleichsdiktator von einst hat nie jemanden geschwängert, es gab sogar Gerüchte, dass er dazu nicht mal in der Lage gewesen wäre, als er noch gesund und kraftmeierisch genug war, um so eine Meisterleistung zu stemmen. Putin hingegen schafft das sogar während seiner Erkrankung. Eigentlich ist es daher völlig deplatziert, dass sich diese Vergleiche jetzt massiv häufen. Und das tun sie wirklich. Etliche Journalisten gehen momentan eifrig der Frage nach, ob der Vergleich hinkt und falls ja, ob man nicht auch hinkend Geschichtsbelehrung praktizieren darf. Auch Politiker lassen sich dazu herab, den finalsten aller finalen Vergleiche anzubringen. Ohne Hitler, man kann das 77 Jahre nach dessen Freitod unumwunden sagen, geht in dieser Republik gar nichts mehr – im Ausland vergisst man ihn auch nicht so gut. Putin als Hitler einzuordnen: Gerade auch in Osteuropa vernimmt man solche Gegenüberstellungen häufig. Grundsätzlich gilt aber, fast jeder war schon mal Hitler. Der zweite Bush wurde damals auch von deutschen Politikern mit dem Braunauer verglichen. Merkel galt den Griechen als Hitler. Schäuble rollte hintendrein: Ebenfalls als Hitler. Die Stilfigur des Dämonen aller Dämonen konnte also auch doppelt auftreten. Geschichtlich besonders interessant war die Stilisierung Obamas, als der Obamacare installieren wollte. Man sah das Konterfei des Afroamerikaners mit Hitlerbärtchen ausgestattet und neben den Seitenansichten von Marx, Engels und Lenin arrangiert. Von der Hitlerzeit bleibt uns vermutlich nicht viel – außer die Erkenntnis, dass es da einen sehr sehr bösen Mann gab, der mit dem Teufel in Konkurrenz stand. Dass man überhaupt von der Hitlerzeit spricht, wirft ein kritisches Licht auf das, was uns bleibt: Nämlich eine rein personalisierte Simplifizierung.Alte Vorurteile, neu aufgebauscht

Die Person des Wladimir Putin wird in den Medien von jeher mit allerlei Attributen ausgestattet. Fleischhauer nannte ihn mal den »obersten Goldkettchenträger« und zielte auf das Klischeebild von dessen russischen Landsleuten ab, die wiederum der andere, der vermeintliche brave Waldimir, Kaminer mit Nachnamen, in seinem Buch »Russendisko« skizzierte. Kaminer hat übrigens jenen offenen Brief der Liberalen Moderne unterschrieben, der sich für Waffenlieferungen aussprach. Oben ohne ritt Putin einst durch die Taiga. Das Bild ging um die Welt und in die Köpfe. So ein Goldkettchen war tatsächlich zu sehen. Den Berichterstattern des Westens fiel nichts anderes ein, als den Präsidenten als Luden einzuordnen, als grobschlächtigen Haudrauf, wie er vor jeder Disko – ob mit oder ohne russische Gäste – stehen und prügeln könnte. Putin wurde schon immer als Stereotyp vermittelt, als Allegorie auf einen Fiesling. Anstelle der wirklichen Person, präsentiert man ein virtuelles Wesen, das nur die Bühne der Öffentlichkeit betrat, wenn man es mit adäquaten Geschichten füttern konnte, die dem stereotypischen Charakter entsprachen. Diese Klischeekollagen leistet der westliche Qualitätsjournalismus mit einiger Meisterschaft. Er entwarf immer wieder mal Meldungen, die der Idee hinter dieser Rolle gerecht wurden. In denen ging es um Gier, Wahn, Großmannssucht und all so kleine Anekdötchen und Randnotizen zur Person, die ein pathologisches Bild von der geistigen Konstitution entwerfen sollten. Besonders um etwaige Machtversessenheit rankten sich die Geschichten. Als ob es so eine Versessenheit in den paradiesischen Sphären westlicher Demokratien gar nicht gäbe. Seine Motive wurden stets als krank betrachtet, rein vom Ego geleitet, vom pathologischen Pathos getrieben. Anderes schien es für den Putin, den man uns illustrierte, gar nicht erst zu geben. Jede seiner Entscheidungen galt als durchtrieben, zeigte nur sein derangiertes Super-Ego. Kurz und gut, man übertrug von Anfang an dieser Person des Zeitgeschehens alle Eigenschaften, die einen Teufel so reiten. Und sie ritten ihn in dieser Darstellung niemals, weil er gute oder auch nur schlechte Gründe hatte, sondern schlicht weil er eben der Teufel war und rein aus dieser Tatsache heraus dem Bösen verpflichtet zu sein schien. In der Berichterstattung zu Putin schwang leise mit, was man diesem großen Land im Osten Europas immer wieder unterstellte: Es sei die Steppe, wild und verwegen – und freilich nicht zivilisiert. Zwar liege es geographisch auf europäischen Boden, aber im Kern sei es asiatisch. Zaren waren auch dann despotisch, wenn sie beflügelt waren vom aufklärerischen Zelotismus; in jedem Regenten wirkte der Keim jenes Iwan, den sie den Schrecklichen nannten. Das Paranoide gilt seit allen Zeiten als besondere Eigenschaft jenes Lebensraumes, der im Osten liegt und den (hier denke man mal ausnahmsweise an den historischen Hitler zurück und nicht an die Vergleiche mit dieser Person) man ohne schlechtes Gewissen jenen rauben durfte, die als so verkorkst und zivilisationsfremd galten, dass man sie entmenschlichen durfte – ja musste.Dämonisierung ist keine Politik – Dämonisierung ist auch kein Journalismus

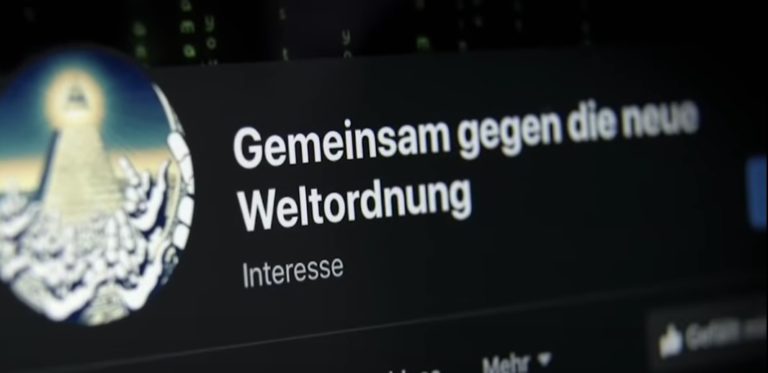

Über den Umweg Hitlers wird Wladimir Putin als Stilfigur ausgebreitet. Was wissen wir eigentlich wirklich über diesen Mann? Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, denn das öffentliche Bild von ihm ist hierzulande seit so vielen Jahren überlagert von Klischees, Übertreibungen und Gruselwonnen, so dass es geradezu unmöglich geworden ist, zwischen der wirklichen Person und dem veröffentlichten Bild eines Dämonen zu unterscheiden. Putin wird als Abziehbild aufbereitet, als Folie für Assoziationen, die man gemeinhin Bösewichtern unterstellt, wie man sie sonst nur aus schlechtesten James-Bond-Produktionen kennt: Als blasse, motivlose, doch rastlose Bosheit – als jemand der böse ist, weil er böse ist, weil er böse ist, weil er böse ist. Bereits 2014 schrieb Henry Kissinger, dass »die Dämonisierung Putins keine Politik, sondern Alibi für das Fehlen einer solchen« sei. Nun ist zugegebenermaßen Kissinger kein Ausbund an Menschenliebe und Fürsorge gewesen in seiner aktiven Zeit als Präsidentenflüsterer, ein nicht ganz zufriedenstellender Leumund also. Deshalb muss diese Einschätzung aber doch noch lange nicht falsch sein. Was hier allerdings für eine dämonisierende Politik gilt, muss gleichbedeutend für den Journalismus sein: Die Dämonisierung Putins ist kein Journalismus, sondern Alibi für das Fehlen eines solchen. Denn sie widerspricht der Chronistenpflicht, vermittelt uns und der Nachwelt ein rundum manipuliertes Bild von dieser Person des Zeitgeschehens. Exakt dasselbe gilt übrigens für die Demokratie: Die Dämonisierung Putins ist keine wehrhafte Demokratie, sondern Alibi für das Fehlen einer solchen. Nehmen wir nur mal das Bild, mit dem dieser Artikel hier flankiert wurde: Vor einigen Wochen hätte es vermutlich Probleme gegeben, dieses Bild in den sozialen Netzwerken hochzuladen. Jetzt sieht es anders aus, Facebook hat seine Agenda verändert, die Beleidigung Putins ist nun explizit erlaubt. Man darf sogar Todeswünsche trommeln. Die sonst so strenge und prüde Etikette wurde gelockert, weil es hier um Freiheitswerte gegen einen Mann geht, der das absolut Böse, den Teufel darstellt.Bodo und die Autobahnen: Was ist los bei der Linken?

Die Abstimmung im Bundesrat am 2. Juni 2017 zum Länderfinanzausgleich hatte es in sich. Denn die Linke im Bundestag hatte einen Tag zuvor geschlossen gegen das Paket gestimmt. Hauptsächlich weil daran gekoppelt die Autobahnprivatisierung war, die angeblich keine sein soll. Einen Tag später stimmte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (die Linke) scheinbar überraschend für das Gesetzespaket. Es folgte: jede Menge Ärger.

In den sozialen Medien hagelte es Kritik. Von Rücktrittsforderungen Richtung Thüringen bis hin zum überstrapazierten

Bodo Ramelows Rede im Bundesrat

Bodo Ramelows Stellungnahme nach der Abstimmung

Artikel in „Die Freiheitsliebe“

Beschluss der Linken vom 18. Mai 2017

Erklärung der Linken vom 2. Juni 2017

Artikel im „Tagesspiegel“ vom 2. Mai 2017[InfoBox]

Bodo Ramelows Rede im Bundesrat

Bodo Ramelows Stellungnahme nach der Abstimmung

Artikel in „Die Freiheitsliebe“

Beschluss der Linken vom 18. Mai 2017

Erklärung der Linken vom 2. Juni 2017

Artikel im „Tagesspiegel“ vom 2. Mai 2017[InfoBox]

Diese Partei ist nicht mehr wählbarwar alles dabei, was irgendwie den Namen Ärger trägt. Wenn Ramelow sich schon nicht zu einem „Nein“ im Bundesrat durchringen konnte, so hätte er sich doch wenigstens enthalten können, so der Vorwurf. Zumal selbst ein „Nein“ das Gesetz nicht hätte verhindern können. Ramelow, so die Kritiker, hätte wenigstens ein Zeichen setzen können, ja, setzen müssen. So weit, so gut. Oder eben auch nicht. Ramelow wehrte sich, in dem er auf seinem Facebook-Profil folgendes Statement postete:

Wer kein Interesse an geordneten und rechtssicheren Länderfinanzen ab 2020 in Thüringen hat. Wen es auch nicht interessiert, wie und woher wir in Thüringen nach dem auslaufen des Solidarpaktes die notwendigen Gelder herbekommen mit dem wir dann unsere Lehrer, Erzieher, Bedienstete im Öffentlichen Dienst bezahlen können. Wer keine Neugier hat verstehen zu wollen warum die Solidarität der 16 Länder erst zum Erfolg zur Absicherung des neuen LänderFinanzbeziehungen geführt hat. Wer und Wen diese Materie nicht interessiert, der braucht sich meine Rede im Bundesrat auch nicht anhören. Wer den Unterschied zwischen einem Parlamentarier und einer Landesregierung nicht kennt, den wird es auch nicht interessieren das ich einen Eid auf die Thüringer Verfassung abgegeben habe und in diesem Verständnis handelt die Thüringer Landesregierung im Bundesrat. Als Mitglied der Linken habe ich meine Kritik an der Privatisierung von öffentlichem Eigentum immer vertreten. Auch gestern im Bundesrat. Aber abgestimmt wurde über die Länderfinanzen ab 2020.Diese Worte tauchten darüber hinaus in zahlreichen Timelines – unter anderem in meiner – als Kommentar auf. Mal abgesehen davon, dass Ramelow sich offenbar nur wenig Zeit zum Ausformulieren genommen hat, zeugt die Reaktion von einer gewissen Dünnhäutigkeit. Dennoch wäre es zu einfach, jetzt Ramelow als den „Bösewicht“ hinzustellen, der linke Ideen verraten hat, auch wenn der Reflex nachvollziehbar ist. Ich habe mich spontan mit Florian Ernst Kirner (Prinz Chaos II) verabredet, der unter anderem mit Konstantin Wecker zusammengearbeitet hat und der seit neun Jahren in Thüringen lebt. Kirner sieht die Arbeit der Landesregierung in Thüringen durchaus kritisch, mag sich den lauten Beschwerden in Richtung Bodo Ramelow aber nicht vorbehaltlos anschließen. Außerdem sieht er durchaus positive Aspekte der Linken in Thüringen. Wir sprachen über die Unterschiede zwischen der Linken im Bund und in den Ländern. Über Kompromisse und Strategien und über die Frage, wie die Linke sich insgesamt besser aufstellen kann, um die Menschen zu erreichen. Wer ein Gespräch erwartet, in dem 45 Minuten lang auf Ramelow „eingedroschen“, der braucht in den Podcast eigentlich gar nicht erst reinzuhören. Denn uns ging es nicht darum, uns auf eine Schwarz-weiß-Betrachtung zu reduzieren. Vielmehr wollten wir das Für und Wider, die inneren Widersprüche und den Alltag von Landespolitik aufzeigen. Dass Bodo Ramelow durch sein Abstimmungsverhalten Kritik verdient, steht für uns außer Frage. Ihn jedoch zu dämonisieren, das war nicht unser Anliegen. Unter dem Podcast sind einige weitere Quellen aufgelistet. Interessanterweise ließen sich nach der Abstimmung im Bundesrat kaum noch Medienberichte finden. Das mag an Pfingsten liegen. Oder auch daran, dass medial bereits die nächste Sau vorbereitet wird, die ab Dienstag durchs Dorf getrieben wird. Man wird es sehen … Hier geht es zum Podcast:

Bodo Ramelows Rede im Bundesrat

Bodo Ramelows Stellungnahme nach der Abstimmung

Artikel in „Die Freiheitsliebe“

Beschluss der Linken vom 18. Mai 2017

Erklärung der Linken vom 2. Juni 2017

Artikel im „Tagesspiegel“ vom 2. Mai 2017[InfoBox]

Bodo Ramelows Rede im Bundesrat

Bodo Ramelows Stellungnahme nach der Abstimmung

Artikel in „Die Freiheitsliebe“

Beschluss der Linken vom 18. Mai 2017

Erklärung der Linken vom 2. Juni 2017

Artikel im „Tagesspiegel“ vom 2. Mai 2017[InfoBox] Mathias Sodem: der neue Kanzlerkandidat der SPD

Wie abgefahren! Letzte Nacht hab‘ ich von einem neuen Kanzlerkandidaten der SPD geträumt. Sein Name: Mathias Sodem. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der Kerl hat das ganze Land richtig aufgemischt. Es hatte fast etwas von Wahlkampf an sich.

Ich weiß nicht mehr, wie Mathias Sodem aussah. Aber ich erinnere mich an das, was er gesagt hat. Erst einmal zog er einen Schlussstrich unter die Agenda 2010. Kein BlaBla, wie wichtig sie damals war, keine Lobhudelei in Richtung Gerhard Schröder. Stattdessen sagte Sodem, dass die Wirtschaft sich auch ohne die Agenda erholt hätte. Dieser ganze Quark, von wegen, ohne die Agenda wäre heute alles ganz schlimm, wischte Sodem einfach weg. Und dann stellte er sich hin – ich glaube, es war das Willy-Brandt-Haus, weiß es aber nicht mehr genau – und verkündete, dass jetzt ein anderer Wind weht. Kurzum: die Agenda muss weg!

Vollbeschäftigung, meinte Sodem, sei ja wünschenswert, sicher. Aber nicht, um Statistiken damit zu fälschen. Er sprach von Arbeitsplätzen, die komplett wertlos seien, wenn nach der Lohnauszahlung aufgestockt werden müsse. Solche Arbeitsplätze, so Sodem, brauche kein Mensch. Er wolle dafür kämpfen, dass jeder Arbeitsplatz zu einem Auskommen führe. Wenn das nicht gelänge, sei jeder Job nicht das Papier seiner Stellenausschreibung wert.

Auch mit den Reichen räumte Sodem auf. Die Vermögenssteuer sei keine nebulöse Idee linker Spinner, die den Mittelstand ruinieren wolle. Sie sei vielmehr eine Frage der Gerechtigkeit und der Verteilung. Wenn so wenige Menschen so viel verdienen, dass sie sowieso nicht wissen, wohin mit dem Geld, meinte der Kanzlerkandidat, dann könnten sie es auch gleich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, zumindest Teile davon. Eine Vermögenssteuer bringe keinen um, meinte Sodem, Altersarmut schon.

Auch in Sachen Russland und Krieg bezog Mathias Sodem klar Stellung. Russland bedrohe uns nicht, sagte er in die Mikrofone. Das Ziel sei daher, eine friedliche Koexistenz einerseits, und geschäftliche Verbindungen andererseits. Auf Augenhöhe, wertschätzend, und knallhart verhandelnd. Außerdem werde Deutschland sich künftig nicht mehr an illegalen oder zumindest fragwürdigen Militäreinsätzen beteiligen. Waffenlieferungen ins Ausland seien aus Prinzip tabu.

Der Traum ging noch eine ganze Weile weiter, und Sodem forderte munter drauf los. Das hatte zweierlei Folgen:

Großteile der Medien reagierten empört bis verwirrt. Leitartikler malten Bilder aus Schwarz und Grau an die Wand und in ihre Printexemplare. Im Internet kamen SPON & Co. gar nicht mehr aus den Eilmeldungen heraus, ständig wurden neue Baustellen aufgemacht. Und immer war man besorgt, wütend und enttäuscht von der Sozialdemokratie. Die ARD sendete sogar einen „Brennpunkt“ mit dem Titel: „Wird Deutschland im September sozialistisch?“

Angela Merkel erwachte aus ihrem Rautenschlaf und erhob mahnend den Zeigefinger, als sie in einer YouTube-Ansprache kundtat:

Mathias Sodem gefährdet nicht nur unseren Wohlstand, unser aller Wohlstand. Er ist eine Gefahr für den Frieden auf der Welt, und wer Putin auf Augenhöhe begegnen will, ist längst sein Untertan geworden.Holla, da war was los letzte Nacht! Die zweite Folge war unglaublich viel Leben in der Bevölkerung. Plötzlich wurde diskutiert, gestritten, sinniert, in den sozialen Medien kam es zu Debatten, die tausendfach kommentiert, geliked und geteilt wurden. Natürlich gab es haufenweise Kritiker, User, die der Meinung waren, dass Mathias Sodem das Ende Deutschlands heraufbeschwöre. Und die AfD immer mitten drin. Aber es waren lebhafte Diskussionen, natürlich – wie es sich in sozialen Medien gehört – auch unterirdische, die an Niveaulosigkeit kaum zu unterbieten waren. Dennoch: Da war eine Stimmung, eine Atmosphäre, ein Gefühl, dass sich etwas bewegt. Dass da jemand ist, der bereit ist, den Gegenwind der politischen Gegner und der Medien auszuhalten. Umfragewerte, die immer knapper wurden, schmutzige Kampagnen, die immer eindeutiger als solche entlarvt wurden, stetig dünner werdende Argumente der Konservativen, die an Wirkmacht verloren. Letzte Nacht, in diesem Traum, da gab es einen Wahlkampf. Das gab es Parteien, die gegeneinander antraten, mit unterschiedliche Positionen. Da gab es einen charismatischen Kanzlerkandidaten der SPD, der dem Land zurief:

Es läuft vieles schief im Land! So viel, dass wir uns grundlegende Gedanken darüber machen müssen. So viel, dass wir eine neue Richtung einschlagen müssen. Eine Richtung, die sich endgültig erst als richtig erwiesen hat, wenn niemand mehr leiden muss.Ok, ok, ja klar, es war nur ein Traum. Aber schön war er, das könnt Ihr mir glauben. Und ich denke, ich würde Mathias Sodem wählen. [InfoBox]

Feministische Kolonialpolitik

Die Außenministerin möchte einen Botschafter für »feministische Außenpolitik« berufen. Was soll das sein? Welche Botschaft soll er in die Welt bringen? Und wohin genau?

Die deutsche Außenpolitik soll in Zukunft nicht einfach nur diplomatische Beziehungen pflegen – was sie eh immer weniger tut –, sondern ein Evangelium verkündigen. Ein feministisches Evangelium nämlich. Denn die Außenministerin ist so stolz, dass sie es als Frau in dieses Amt gebracht hat: Das will sie teilen. Gegen alle Widerstände, gegen die Sturheit des Patriachats, hat sie sich durchgesetzt – so weit jedenfalls die Mär. Es war ein langer, steiniger Weg. Annalena Baerbock hat ihn erfolgreich genommen: Es ist jetzt das Mindeste, dass sie von ihrer Erfolgsgeschichte predigen lässt. Daher soll eine Stelle geschaffen werden, die da lautet »Botschafter für feministische Außenpolitik«.

Was das ist? So genau kann das (noch?) keiner sagen. Vermutlich nicht mal jener Botschafter oder jene Botschafterin in spe selbst. Man muss sich noch Inhalte ersinnen. Aber so eine Position anbieten zu können, das klingt schon mal unfassbar progressiv. Und sicher wird sich ja auch was finden, wo sich die neue Botschaft verkündigen lässt. Die Welt ist schließlich in vielen Teilen noch eine frauenfeindliche. Wer, wenn nicht die Deutschen, sollten dort hingehen und belehren?

Dieses Amt, das Baerbock hier schaffen möchte, dient lediglich dazu, der Welt abermals vor den Kopf zu stoßen – und erneut als kulturimperialistische Kraft aufzutreten. Die Länder, die beglückt werden sollen, stehen dem Westen gemeinhin sowieso kritisch gegenüber. Darüber macht man sich in Berlin keine Gedanken, man glaubt, man könne die Beziehungen beliebig verschlechtern, ohne dass das Konsequenzen hätte. Die Hybris der westlichen Wertegemeinschaft lässt keinen Raum mehr für eine nüchterne Betrachtung der eigenen Vorstellungen und Belehrungsansprüche: Sie schafft eine trunkene Selbstüberzeugung, die die kulturelle Hegemonie als Normalzustand darstellt. Ganz so, als wollten alle so sein wie wir. Und genau das – wollen sie ja gerade nicht.

Dieses Amt, das Baerbock hier schaffen möchte, dient lediglich dazu, der Welt abermals vor den Kopf zu stoßen – und erneut als kulturimperialistische Kraft aufzutreten. Die Länder, die beglückt werden sollen, stehen dem Westen gemeinhin sowieso kritisch gegenüber. Darüber macht man sich in Berlin keine Gedanken, man glaubt, man könne die Beziehungen beliebig verschlechtern, ohne dass das Konsequenzen hätte. Die Hybris der westlichen Wertegemeinschaft lässt keinen Raum mehr für eine nüchterne Betrachtung der eigenen Vorstellungen und Belehrungsansprüche: Sie schafft eine trunkene Selbstüberzeugung, die die kulturelle Hegemonie als Normalzustand darstellt. Ganz so, als wollten alle so sein wie wir. Und genau das – wollen sie ja gerade nicht.

Das deutsche Wesen

Wer jetzt behauptet, das sei Kolonialismus auf Stöckelschuhen, dem sei gesagt: Nein, denn hier wolle man ja nur etwas Gutes bezwecken, die Welt freundlicher gestalten. Dass das auch schon unsere Ururgroßväter als Argumente anbrachten, als sie den Völkern Afrikas uns Asiens ein bisschen Ordnungssinn, Schuhe und einen Schuss Arbeitseifer brachten, muss man ja nicht zu laut erwähnen. Das deutsche Wesen will und wollte immer das Gute. Es beabsichtigte stets, der Welt die eigenen Errungenschaften und Ansichten mitzuteilen – und aufzuerlegen. Carl Peters etwa: Er war Kolonialist und pflegte rassistische Vorstellungen. Afrikaner waren für ihn irgendwie kindliche Gemüter, weswegen es für ihn eindeutig war, dass man sie an die Hand nehmen müsse. Schlicht und ergreifend, um anständige Menschen aus ihnen zu machen. Wer wie er aus reiner Güte erzieherisch tätig sein wollte, muss doch mindestens so aufrichtig gewesen sein, wie ein etwaiger Botschafter des Feminismus, den wir bald in alle Welt entsenden wollen. Schließlich müssen wir die kindlichen Völker dieser Erde ganz erwachsen anleiten. Wie darf man sich das überhaupt vorstellen? Reist jener Spezialbotschafter dem Tross der Außenministerin nach, legt überall seine sagrotangewienerten Finger in die Wunde? Erklärt er den Scheichs, welches Frauenbild nötig sei, damit Deutschland künftig ein zuverlässiger Handelspartner bleiben kann? Fährt er auch in die Vereinigten Staaten und spricht bei den Amish vor? Fungiert er als globaler Frauenbeauftragter, der sich nicht diplomatisch zurückhält und Kommunikation auf das Notwendige beschränkt, sondern auf das Unerlässliche ausweitet? Womöglich tritt er in Schwarzafrika auf und schwört auf Kondome und Verhütung und die Vorteile einer Unisex-Toilette ein. Man schaudert, wenn man an solche Szenen denkt. Ein solches Amt ist geeignet, die Welt zu brüskieren. Man muss ja wegen des Frauenbildes in bestimmten islamischen Ländern nicht voll des Lobes sein: Aber dass Völkerrecht ja auch bedeutet, Völker sich selbst reglementieren zu lassen, eigene Konventionen zu pflegen und eine Beeinflussung von Außen nicht hinnehmen zu müssen, sollte man als Botschafter freilich wissen. Das zu schaffende Amt des Botschafters für feministische Außenpolitik ist demnach ein Posten, der mitten in die völkerrechtliche Ordnung reinplatzt, die man bislang gemeinhin akzeptiert hat – bis neulich, als es gänzlich aus der Mode geriet.Eine feministische Welt: Krieg, Ausbeutung und irgendwie wie immer

Überhaupt ist es ja nicht so, dass das Label des Feminismus geeignet wäre, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Es schwingt ja weitaus mehr mit bei dieser Absicht, als einfach nur Frauenrechte in den verschiedenen Teilen der Welt zu stärken. Annalena Baerbock suggeriert damit auch, dass die Erde ein lebenswerterer Ort werden könnte, wenn Frauen den Weg gehen, den sie gegangen ist – das ist natürlich ein lispelndes Narrativ, denn sie ging den Weg ja nicht als starke Persönlichkeit, sie wurde quasi geschubst und ist das Produkt einer Zeitenwende, die sich mit einem Schlagwort beschreiben lässt: Intellektueller Niedergang. Eigentlich befinden wir uns ja schon in einer Welt, in der der »Feminismus« große Erfolge zeitigte. Der EU sitzt eine Frau vor. Die Deutungshoheit über den Kurs in der Ukraine in Deutschland liegt verstärkt bei Frauen: Man denke nur mal an Frau Strack-Zimmermann. Und nun? Wie friedlich ist diese Welt? Wie verhandlungsorientiert? Hatte man nicht Jahrzehnte erzählt, dass Männer vom Mars kämen und Frauen von der Venus, was hieß: Kerle nehmen Waffen in die Hand, Frauen die Diskussionsleitung? Davon spürt man nichts in diesen Tagen. Ganz im Gegenteil, wir sehen recht deutlich, dass Frauen Männer und Männer Frauen sind in diesen stürmischen Fragen. Es macht gar keinen Unterschied. Ein Botschafter diplomatischer Außenpolitik: Das würde einen Unterschied machen. Aber doch kein Sprecher, der sich auf Feminismus kapriziert. Jedenfalls nicht auf die Art von vermeintlichen Feminismus, der hier gemeint sein soll.Wie werde ich die Wähler los – in drei Tagen?

Parteitag der Linken: Während ein Teil der Delegierten Sahra Wagenknecht ausbuhte, arbeiteten Tausende Minijobber hart für wenig Lohn und Anerkennung und bekamen nichts mit von dem Elfenbeinturm, in den sich die Linkspartei zurückgezogen hatte.

Es spielt an dieser Stelle ja mal ausnahmsweise gar keine Rolle, wo ich mich persönlich zum Thema der Einwanderung positioniere, ob ich naiv für offene Grenzen oder technokratisch für eine Reglementierung bei Zuzugsfragen bin. Was ich das Wochenende über vom Parteitag der Linken mitbekommen habe, was dort die Debatte dominierte, das macht mir Sorgen. Der zentrale Punkt war dort die Einwanderung und nichts als dieselbe. Eigentlich handelt es sich bei der Angelegenheit nur um einen Unterpunkt in der Litanei linker Positionen. Aber alles hatte sich darauf reduziert und fokussiert, nur noch diese eine Frage stand im Brennpunkt. Während draußen im Lande Minijobber schufteten, Niedriglöhner in jenen störungsanfälligen Bahnen zur nicht ausreichenden Vollzeitstelle ruckelten, welche im Zeitgeist der allgemeinen Investitionsfeindlichkeit als nicht ersatzwürdig erachtet werden, tröpfelte der intellektuelle Disput über den Äther.

Die Linkspartei, sie kam (mal wieder) als Partei von Leuten herüber, die Sorgen haben, die die arbeitenden und nicht arbeiten dürfenden Menschen im Lande zunächst gar nicht nachvollziehen können. Nicht, dass Einwanderung mit ihnen nichts zu tun hätte. Aber das ist doch nur ein kleiner Punkt, es gibt doch so viel mehr zu tun, mehr anzupacken. Deutschland entwickelt sich zu einem modernen Ostblockstaat, verliert den digitalen Anschluss, kriegt kaum noch Bauprojekte vernünftig entwickelt und gründet diesen vermeintlichen Aufschwung auf Lohndumping und den Rückzug sozialstaatlicher Initiativen. Und die Linke, sie redet von Leuten, die gar nicht im Lande sind!

Es ist ja nun auch nicht so, dass das die Linken nicht auch thematisch erfasst hätten auf ihrem Parteitag. Natürlich kam das vor. Aber so richtig leidenschaftlich wurde die Truppe ja immer nur dann, wenn der Streit, der sich an den Namen Kipping und Wagenknecht festmachen lässt, aufs Tapet kam. Ökonomische Themen hatten dann Sendepause, erlebten nicht das Vorrecht, mit ein bisschen Pathos exerziert zu werden. Nur die Grenzfrage erhielt diese Vorzugsbehandlung. Und der Minijobber schwitzte parallel dazu. Vielleicht sogar beim Caterer des Parteitages – wer weiß.

Und das ist also die Partei, die die Sprache der Leute sprechen möchte, die ökonomisch an den Rand gedrängt wurden? So ein Auftritt soll die Herzen der Wählerinnen und Wähler erreichen? Na, ich weiß ja nicht! Dieser Parteitag ist leider ein Grund dafür, sich nochmals zu überlegen, ob das Kreuzchen bei der Linkspartei eine richtiger Richtungsentscheidung ist. Und das ist fatal, denn selten wurden linke Alternativangebote in Politik und Ökonomie dringender gebraucht, als in den letzten Monaten und Jahren.

Jakob Augstein schrieb zuletzt, dass sich dieses Land von einer Minderheit treiben lässt. So sei Minderheitspolitik nicht gedacht gewesen. Er meinte damit die AfD, sie treibe alle anderen vor sich her. Damit lag er richtig – sie gibt den Ton an, weil alle nach der Melodie ihres Badenweiler Marsches mitwippen. Wir reden seit bald drei Jahren nur noch über Flüchtlinge, dabei ist das ein Nischenkomplex. Es gäbe ganz andere Baustellen, die aber gar nicht mehr beackert werden. Die Linkspartei macht mit in diesem Diskurs, sie reduziert sich intern auf die zunächst sehr abstrakte Frage nach offenen Grenzen und Zuwanderung. Punkte, die freilich eine Berechtigung haben. Aber doch nicht als Hauptpunkt einer Debatte! Nicht jetzt, nicht im Augenblick, da der Niedriglohnsektor das Rückgrat des deutschen Billigheimer-Wunders ist und da dicke Vermögen fast ohne Steuerabschlag auskommen dürfen. Haben wir denn keine Prioritäten mehr, liebe Genossen?

Das wirkt alles ungefähr so, als ob Pilot und Co-Pilot die Checkliste beiseite legen und stattdessen lieber prüfen, ob die Bordtoiletten auch von Reinigungspersonal ordentlich geputzt wurden. Ganz so, als ob man nur mit sauberen Klos die Lüfte sicher erklimmen könnte. Wer seine Prioritäten nicht kennt, neigt eher zum Absturz. Und wer sein Reinigungspersonal schlecht entlohnt und so tut, als gäbe es da keinen Handlungsbedarf, der darf sich nun wirklich nicht wundern, wenn es woanders hinkreuzelt.

Das war ein Parteitag zum Abgewöhnen, fast nichts als biedere Grüße aus dem Elfenbeinturm, in dem die Menschen, die eigentlich vertreten werden sollen, nicht sitzen dürfen. Okay, sei ’s drum, dann positioniere ich mich kurz: Nein, offene Grenzen sind utopisch; Einwanderung kann durchaus reglementiert werden – deswegen ist man noch lange kein Neonazi. Da bin ich ganz bei Frau Wagenknecht. Aber letztlich ist doch egal, wer jetzt in dieser Frage richtig liegt und wer nicht. Es ist nämlich nicht die erste Sorge der Leute.

Der olle Kunzelmann kommt mir da in den Sinn, als er mal darlegte: »Was geht mich Vietnam an? Ich habe Orgasmusschwierigkeiten!« Was er freilich dekadent meinte, trifft aber doch schon auch die hiesige Szenerie zu. Die Linkspartei muss Kümmererin sein. Was sie da abliefert ist doofe Unbekümmertheit, weil sie ihre PR so anlegt, dass es orgiastische Stoßwellen seitens der Wählerschaft nicht gibt, wenn sie den Namen »Die Linke« hört. Wenn es bei diesem selbstgefälligen Gewichse bleibt, kommen die Wähler ganz sicher nicht in Wallung.

Jetzt wirft man mir sicher gleich wieder vor, ich hätte ein Schandmaul – drauf geschissen! Vielleicht hätte mancher Delegierte mehr auf diese Art reden sollen, dann hätte er unter Umständen auch die erreicht, die in der schwülen Hitze des Samstag und Sonntag für wenig viel leisten mussten und denen es an einen parteipolitischen Anwalt fehlte – wenn die Linkspartei sich nicht schnell wieder aufrappelt und zu Prioritäten findet.

Wer ist jetzt eigentlich der Dumme?

Es ist fast ein Jahr her, da hat mich ein Sanitäter vor meiner Haustüre rundgemacht, weil ich nicht geimpft war. Er hat mich in einem ungünstigen Augenblick erwischt. Mit einigem Verzug und dem Wissen über die Impfung von heute möchte ich ihn nun fragen: Wer sieht heute dumm aus? Ich? Oder nicht etwa doch du?

Mir ging es wirklich nicht sonderlich gut. Damals, als ich mir erstmalig das Virus eingefangen hatte. Es war noch die Delta-Variante. Davon habe ich damals auch berichtet. Besonders schlimm war es, dass ich keine Hilfe fand. Kein Ohr, das hinhörte und keine Stimme, die mir erklärte, was ich tun kann. Die Hausärztin schob meine Nachfragen am Telefon weg. Ich solle bloß nicht zu ihr in die Praxis kommen. Das hatte ich eh nicht vor, mir war klar, dass ich das nicht durfte. Wenn es mir schlecht gehe, müsse ich ins Krankenhaus. Ich war nie ein Fall für das Krankenhaus. Zuspruch hätte wahrscheinlich schon geholfen. Der Ratschlag viel zu trinken, vielleicht was mit Süßholzwurzel, wäre hilfreich gewesen. Von ihr kam nichts.

Also rief ich in meiner Verzweiflung den Notarzt. Der kam dann auch, stand maskiert und in vollem Ornat vor unserer Haustür. Ob wir geimpft seien, fragte einer der beiden Herren. Wir verneinten. Die Tirade ging flugs los. Der Fragensteller wurde ausfällig, er habe keine Verständnis für Leute wie uns. Wir gefährden alle anderen, sagte er. Ich stand leise da, sagte gar nichts. Ich war beschämt, kriegte schlecht Luft. Man stellte dann doch meine Sättigung fest. Sie war niedriger als normal, aber in Ordnung. Kein Grund für das Krankenhaus, entwarnten beide. Sollte es schlimmer werden, dürfte ich jederzeit anrufen. Dann entschwanden die beiden wieder. Ich blieb aufgelöst zurück. An dich, lieber Sani, denke ich dieser Tage oft. Wie geht es dir?

Daher ist es so wichtig, dass Marcus Klöckner und Jens Wernicke ein Buch mit dem Titel »Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen« publiziert haben. Damit eben nicht jeder einfach so weitermachen kann. Freilich werden in dem Buch Prominente aus allen Bereichen der Gesellschaft verewigt. Ein Rettungsdienstler wird darin wohl keinen Platz gefunden haben. Das muss auch nicht sein, er ist ja nur ein kleines Rädchen in diesem pervertierten Spiel gewesen. Wenn du das liest, melde dich doch bei mir. Oder komm zu einem Podcast dazu. Ich würde mich freuen. Und ich werde dann etwas tun, was du nicht unterlassen konntest: Ich mache dir keine Vorwürfe.

Daher ist es so wichtig, dass Marcus Klöckner und Jens Wernicke ein Buch mit dem Titel »Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen« publiziert haben. Damit eben nicht jeder einfach so weitermachen kann. Freilich werden in dem Buch Prominente aus allen Bereichen der Gesellschaft verewigt. Ein Rettungsdienstler wird darin wohl keinen Platz gefunden haben. Das muss auch nicht sein, er ist ja nur ein kleines Rädchen in diesem pervertierten Spiel gewesen. Wenn du das liest, melde dich doch bei mir. Oder komm zu einem Podcast dazu. Ich würde mich freuen. Und ich werde dann etwas tun, was du nicht unterlassen konntest: Ich mache dir keine Vorwürfe.

Impfeffektivität und Nebenwirkungen

Als wir die Tür zuschmissen, brach ich in Tränen aus. Wie konnte das sein, dass man mich so abkanzelt? Ich war krank, die Energie das zu parieren, brachte ich da nicht auf. Nachdem es mir wieder besser ging, überlegte ich kurz, ob ich dich ausfindig machen sollte, lieber Helfer an der Haustür. Aber ich wusste schon nicht mehr so genau, in welchem Auftrag du Rettungswagen fuhrst. Ich meine mich erinnern zu können, dass du und dein Kollege von der Johannitern kamst. Sollte ich dort anrufen? Mich beschweren? Gebracht hätte es ohnehin wenig, damals waren alle so wie du. Außerdem wollte ich das nicht wirklich, du hast mich ja trotz allem geholfen. Du hast dich zwar wie ein Arschloch aufgeführt, aber du hast dich doch meiner angenommen. Das war es, was ich dir hoch anrechnete – trotz allem. Deinen Auftritt vor meinen eigenen vier Wänden habe ich dann verdrängt. Erst kürzlich kamst du mir wieder in den Sinn. In den letzten Wochen hat sich die Bericherstattung zur Impfung ja schon verändert. Plötzlich gilt es nicht mehr grundsätzlich als schmuddelig, sie zu hinterfragen. Dass sie nicht effektiv ist, weiß mittlerweile jedes Kind. Ein Blick in die Corona-Stationen der Krankenhäuser zeigt: Wer geimpft ist, ist nicht sicher. Es gibt Indizien, dass es sogar ganz anders ist: Wer geimpft ist, infiziert sich eher. Dazu kommen die Nebenwirkungen, die ganz und gar nicht unerheblich sind. Wärst du so verächtlich gewesen, wenn man das damals schon gewusst hätte, lieber Sani? Oder sagen wir es so: Wenn man es damals schon thematisiert hätte? Denn gewusst hat man es. Und die, die es gewusst haben – oder die zumindest mal nachfragten –, wurden nicht nur nicht gehört. Man rückte ihre Zweifel und ihre Ansichten in die übliche Ecke, in die man alle stellt, die der Mehrheitsmeinung nicht gefallen. Dass du mich als jemanden betrachtet hast, der aus dieser Ecke stammt, war aus deinen Sätzen deutlich herauszuhören. Zu viel Verachtung lag in deinen Worten. Wie gesagt, wie würdest du jetzt reagieren?Long Covid oder PostVac

Karl Lauterbach präsentierte neulich Margarete Stokowski als Impf-Testimonial. Sie erklärte, dass sie gleich nach ihrem Booster erstmalig an Corona erkrankt sei. Bis heute leide sie an den Folgen. Long Covid mache ihr das Leben schwer. Hätte sie ihren Freund nicht, wäre sie aufgeschmissen. Die Kritik in den Netzwerken kam prompt: Das könnte auch das PostVac-Syndrom sein, also langanhaltende Nebenwirkungen der Impfung selbst. Sie gleichen dem, was wir heute als Long Covid kennen. Es stellt sich vor allem Erschöpfung ein. Woher die kommt, lässt sich nach wie vor nicht wirklich klären. Es gibt nur Indizien, wer eher erkrankt und wer nicht. Dass sich Stokowski für so eine Werbekampagne hergibt, und dies als geimpftes Opfer des Virus (oder der Impfung selbst?), ist nur mit einem Maß an Sendungsbewusstsein zu erklären, das man wohl benötigt, um im Mainstream akzeptiert zu werden. Davon wurde damals, als ich mich krank an die Haustür schleppte, wenig gesprochen. Wenn überhaupt in den Kanälen, die man zu ächten sich verabredet hatte. Womöglich wäre meine Begegnung damals auch anders verlaufen, wenn man sofort offener und kritischer mit der Situation umgegangen wäre. Wie vielen Menschen ging es wie mir? Als Erkrankte kritisiert, beschimpft worden zu sein? Und das alles nur aus einem Grundgefühl heraus, dass es klare Entitäten gibt: Hier die Sturköpfe, die Spinner, die Egoisten. Dort die, die es richtig gemacht haben, die Guten und Umsichtigen. Dieses »Lebensgefühl« hat sich mittlerweile gehörig zerschlagen. Kaum jemand protzt noch mit seinem Anstand und seiner Gemeinnützigkeit. Impfen ist für die meisten Menschen zu einer rein private Entscheidung geworden. Wer sich nicht entschließt, dem kann man das nicht vorwerfen. Natürlich führen manche immer noch Debatten darüber, aber in der Mitte der Gesellschaft ist dieses Thema längst nicht mehr angesiedelt.Lieber Sani, wer ist denn jetzt der Dumme?

In der Gegenwart schickt es sich stets so aufzutreten, dass man im zukünftigen Rückblick nicht wie ein Idiot aussieht. Das ist jedenfalls für mich oft ein Antrieb, meine gegenwärtigen Positionen zu überdenken. Ich möchte nicht, dass man sich meiner belustigt oder kopfschüttelnd erinnert und mich als jemanden sieht, der sein Maß verloren hat. Natürlich gelingt mir das nicht immer. Aber es erlaubt mir, kurz zurückzutreten und nachzudenken. Sind meine Positionen so richtig, dass ich offensiv und überheblich auftreten könnte, ohne dass mir das zum Bumerang gerät? Oder muss man sich zaghaft ausdrücken, weil die Zeiten vielleicht bald aufzeigen, dass nicht alles so war, wie es im Moment scheint? Tja, lieber Sani, wer ist denn jetzt der Dumme? Versteh mich nicht falsch, ich hoffe nicht, dass du dumm aus der Wäsche gucken musst, weil du unter der Impfung leidest. Das tun ja auch nicht alle, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Darüber bin ich froh. Mögest du also bei bester Gesundheit sein. Aber glaubst du mit dem Wissen von heute nicht, dass du damals zu überheblich aufgetreten bist? Womöglich willst du nicht daran erinnert werden. Wie so viele.Mein Kollege, der Klimaleugner

Meine Güte, ich verstehe Roberto nicht. Und er versteht mich nicht. Wer uns ein wenig verfolgt, der weiß, dass wir rund um das Thema „Greta“ nicht einer Meinung sind. Wir haben unterschiedliche Standpunkte – und haben diese auch in unseren Texten betont. Leider – Roberto, der alte Klimaleugner, hätte es besser sein lassen.

Als wir uns entschieden haben, einen Podcast zu Greta zu machen (die man mit einen kleinen Buchstabendreher übrigens auch „Great“ nennen könnte, gell Roberto!), war uns klar, dass wir keinen gemeinsamen Nenner finden würden. Es musste also so kommen, wie es in unserem Podcast dann kam.

Wir werden beide wohl aushalten müssen, dass es andere Meinungen gibt und nicht alle die richtige Meinung haben können.

YouTube