Dreieinhalb Wochen im Herbst

Erst am späten Abend des 22. September 2013 zeichnete sich langsam aber sicher ab, dass dieser als kolossal empfundene Bundestagswahlsieg der Angela Merkel, vielleicht doch noch in Gefahr geraten könnte. Den ganzen Abend über, eigentlich seitdem die Wahllokale um 18:00 Uhr geschlossen hatten und die ersten Prognosen über den Ticker sprudelten, gab es nur ein Thema: Die Union und ihr bestes Wahlabschneiden seit 1990 – Angela Merkel und der Kanzlerinnenwahlverein würden wohl zwischen sechs und acht Prozentpunkte zulegen. Ab jetzt würde durchregiert! Doch im Verlauf der Hochrechnungen zeigte sich, dass Gefahr von links drohen könnte. Spätabends war bereits zu erahnen: Eine linke Mehrheit im Bundestag könnte klappen. Mit der Errechnung des letzten Überhangmandats wurde daraus Gewissheit: Rot-Rot-Grün könnte – wenn es wollte.

Weiterlesen beim Neuen Deutschland

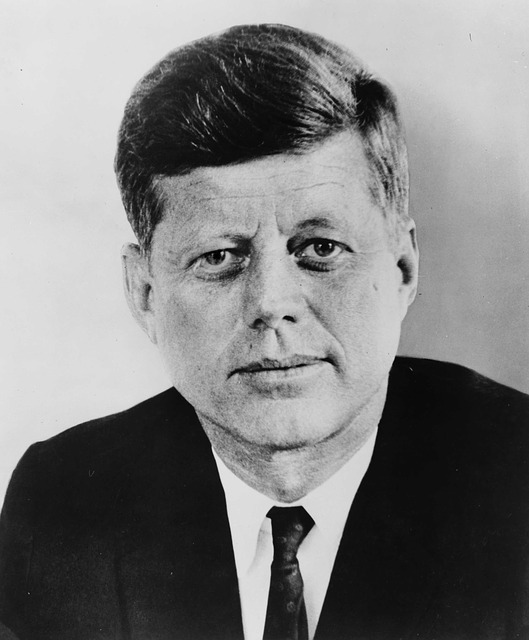

Der Mord an John F. Kennedy: Verschwörung für Fortgeschrittene

Schon im Vorfeld, als ich angekündigt habe, einen Podcast zum Mord an John F. Kennedy zu machen, musste ich mir Kritik gefallen lassen. Das Thema sei doch nun wirklich ausgelutscht, alles dazu sei gesagt. Und außerdem gebe es doch schließlich wichtigere Themen, aktuellere Themen, denen eher Beachtung geschenkt werden sollte.

Dazu sag ich mal: ja und nein.

Klar, wer sich mit dem Mord an JFK intensiv beschäftigt hat, wird sicher zu seinen Schlüssen gekommen sein. Je nach Quelle in die eine oder andere Richtung. Und ja, natürlich gibt es aktuelle Themen, die eine intensive Beschäftigung verdienen, keine Frage. Und letztlich – auch das wurde angemerkt – sei doch das, was damals, im Jahr 1963 passiert ist, für die heutige Politik nicht mehr entscheidend.

Auch dazu sag ich mal: ja und nein.

Denn wenn man in die Materie des Mordes an JFK einsteigt, ergibt sich ein Bild, das insbesondere auf die CIA bezogen interessante Schlüsse zulässt. Als John F. Kennedy ermordet wurde, war es in erster Linie Allen Dulles, Chef der CIA, der eine bemerkenswerte Rolle bei der Tat spielte. Zahlreiche weitere Protagonisten kamen hinzu, und die hatten es in sich und waren schon Jahre zuvor aufgefallen, beispielsweise, als es um das „Schweinebucht-Desaster“ ging.

Kurzum: Kennedys Ermordung ist und bleibt eine Tat, die Beachtung verdient, und wenn man die Strukturen der CIA aus dem Jahr 1963 versteht, ergibt sich auch ein Bild, das auf die heutige Politik ein neues Licht wirft. So gesehen ist das Thema nicht zwingend „ausgelutscht“, sondern durchaus interessant, wenn man verstehen will, wie Geheimdienste und Regierung in den USA miteinander und teils gegeneinander agieren.

Und, ja, dann fehlt natürlich noch der Vermerk auf die Verschwörungstheorie, die sich vehement gegen die Behauptung wehrt, dass es sich beim Mord an Kennedy um die Tat eines Einzeltäters gehandelt hat. Es ist immer problematisch, wenn man in den Raum stellt, dass womöglich nicht ein durchgeknallter Harvey Lee Oswald für den Tod Kennedys verantwortlich war, sondern deutlich mehr (Protagonisten) dahinter steckten.

Aber genug des geschriebenen Wortes, zum Podcast geht es hier entlang:

Die Diktatur des Volontariats

Die „Guten“ und „Anständigen“ in unserem Land brauchen dringen eine Image- und Marketingberatung. Ihr Auftritt im Kulturbetrieb schreckt viele Menschen ab – und treibt sie den schlechten Alternativen in die Arme.

Über Jahre hinweg habe ich mich immer als Linker, ja durchaus auch als liberaler Linker begriffen. Und daran hat sich auch relativ wenig geändert. Trotzdem. Es fällt mir zunehmend schwer, den linksliberalen Meinungskommentaren, die heute in die öffentlichen Auseinandersetzungen geworfen werden, mit Sympathie zu begegnen. Sie strotzen nur so vor Selbstgefälligkeit.

Selbstgefälligkeit ist eine Haltung, die man sich gerade im progressiven Milieu nicht leisten sollte. Denn sie ist eine narzisstische Blendgranate, tödlich für den klaren Blick und Erkenntnisgewinn.

Weiterlesen beim Makroskop

Stadt der Enge

War der Tag, an dem das Frankfurter IAA-Aus besiegelt wurde, tatsächlich ein »schwarzer Tag« für die Stadt Frankfurt? Das behaupteten jedenfalls die Hoteliers. Als ob diese Westentaschengroßstadt nicht schon voll genug wäre!

Neulich stand ich etwas irritiert an einer Hauptstraße. Irgendwas war hier anders, als woanders in dieser Stadt, dachte ich mir. Langsam dämmerte es mir: Hier konnte man atmen, es gab Platz. Denn an die doppelspurige Hauptstraße schloss sich direkt ein mittelgroßer Platz an. So viel Geräumigkeit kennt man in Frankfurt gar nicht. Hier ist an sich alles sehr eng gefasst, Straßen sind hier befahrene Gassen und wenn man dann mal bei einem Spaziergang an eine Stelle gerät, wo sich links und rechts keine Hausfassenden auftürmen, wo man den Himmel sieht und Rundblick hat, fühlt man sich irgendwie befreit.

Die hessische Metropole baut von jeher in die Höhe. Die Altbauten sind quasi die Hochhäuser von früher. Das Umland war stets knapp. Bis heute hat sich das nicht verändert. Voll war die Stadt auch schon immer. Man hat ohnehin den Eindruck, sie wird stets voller. Wie jede deutsche Stadt hat auch Frankfurt in den letzten Jahren viele Neubürger begrüßen dürfen. Im Jahr 2000 gab es noch über 100.000 Frankfurter weniger. Eingemeindungen gab es in dieser Zeitspanne allerdings keine – es handelte sich also um reinen Zuzug.

Weiterlesen beim Neuen Deutschland

Walter White, Dennis Geritz von „Berliner-Wiese“ und Hanf als Allrounder

Kindersitze, Fahrradhelme, Tierfuttermittel, Abdichtungen und mehr: Zu Gast in unserem Potcast ist diesmal Dennis Geritz von der „Berliner Wiese“. Er spricht mit uns über die Vorzüge von Hanf und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Aber auch darüber, ob die Produktion von CBD-Öl einem Besuch bei „Walter White“ gleicht, mit Schutzanzügen und riesigen Laboren.

Dies ist die dritte Episode des neuen Podcasts von cannaable.de.

Künftig werden hier keine Podcasts mehr von cannaable.de veröffentlicht.

Sie werden auf der Seite potcast.cannaable.de, auf YouTube und auf weiteren Plattformen wie Spotify und iTunes zu finden sein.

Viel Spaß beim Hören!

Ich lauf‘ hier gleich Amok!

Attentäter, weil er rechts war? Gefährder, weil es sich um einen Islamisten handelt? Und was ist dann mit denen, die Amok laufen und keinen erkennbar politischen Grund angeben können? Wir sitzen auf dem Pulverfass – die Ideologien scheinen nur die Label zu sein, die wir tiefergreifenden Erklärungen vorschieben.

Der Medienbetrieb ist total durcheinander. Fix und fertig und verwirrt. Wegen dieser Amokfahrt in Volksmarsen bei Kassel. Da war ein junger Mann in einen Karnevalsumzug gefahren. Fast 90 Menschen wurden verletzt. Problem nach der Tat: Man konnte sie nicht richtig einordnen. Auf den ersten Blick gab es keinen rechtsextremen Background. Islamist war er wohl auch nicht. Ja, nicht mal als Linksextremen konnte man ihn kategorisieren. Selbst auf den zweiten Blick ergeben sich keine Motive.

Das ist problematisch für eine Zeit, die es gewohnt ist, durch Standardisierungsverfahren Dinge leichter einordnen zu können. Komplexe Hintergründe oder Motive lenken bei einem solchen Prozedere nur ab. Ein Glücksfall ist es daher, wenn sich ein Attentäter, Amokläufer oder Terrorist – die Wortwahl ist ja nach Geschehen verschieden – auf einen Nenner reduzieren lässt. Wenn er also wenigstens ein bisschen ein ideologisches Weltbild pflegte. Ob er dann wirklich ein Rechtsradikaler war oder ein Islamist: Keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Die Gesellschaft will aber wissen, wie sie Ereignisse verbuchen und betrachten muss.

Was, wenn die ideologischen Backgrounds nicht die Ursache sind?

Es ist zu einem perversen Spiel unserer Mediokratie und Networking-Gesellschaft verkommen, gleich nach derart traurigen Ereignissen nach der Herkunft der Tat zu fragen. Und wild zu spekulieren. Man instrumentalisiert die Tat, um wahlweise Ausländer oder jene, die wir Rechte nennen, verantwortlich zu machen. Noch bevor es Erkenntnisse gibt, haben die Gerüchte dann die erst verspätete Wahrheit ersetzt. Am Ende ringen Fanboys, Interessengruppen, Parteien und Movements um die Deutung des Tathergangs – sie giften sich an und vergiften das Klima. Über die Pietätlosigkeit gegenüber den Betroffenen muss man gar nicht erst sprechen. Vermutlich ist der Background aber relativ gleichgültig. Er sagt nichts über die gesellschaftlichen Gruppen im Land aus. Mehr sagt da schon ihr Umgang mit solchen Ereignissen aus. Aber die ideologische Erdung der Täter ist mit ziemlicher Sicherheit nicht die Ursache, sondern ein Symptom des Motivs. Ein bisschen vereinfacht formuliert: Man wird nicht zum Mörder, weil man neonazistische Vorstellungen pflegt, aber wenn man mit Gewaltphantasien durch den Alltag geht, nimmt man neonazistisches Gedankengut halt mal nebenbei mit. Man sucht für tiefergehende Probleme Andockstellen, dem Weltbild annehmbare Denkschulen. Es wird ja auch nicht der Moslem zum Islamisten, weil er zu viel Koran liest und in die Moschee geht. Aber wenn er traumatisiert ins Land kam, aus welchen Gründen auch immer zu Gewaltbereitschaft tendiert, dann liegt es doch nahe, dass er unter Islamisten irgendwie Seelenverwandte vermutet. Die wenigstens jungen Leute, die im islamistischen Namen Terror verbreiten, sind überzeugte Jünger dieser Ideologie. Dahinter steckt eine Ökonomie, stecken Verzweiflung, psychische Probleme und letztlich eine Sinnsuche für die ohnehin empfundene Wut auf die Gesellschaft.Crazy modern Life: Eine Amokfahrt aus Lärm, Stress, Burnout, Dauerberieselung und Filterblase

Nun will ich nicht vom Hilfeschrei des Täters fabulieren. So eine Art der Analyse findet viel zu oft statt, wenn es um die Einordnung von Gewalttätern geht. Es ist eben nicht nur billig und populistisch von einem Kuschelkurs zu sprechen, denn natürlich pflegen viele Analysten so einen simplifizierenden Stil. Sie filtern dann das Opfer im Täter heraus und lindern die Verantworung. Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zieht allerdings hinter sich her: Er ist selbst verantwortlich für das, was er tut. Trotzdem muss man nun fragen: Warum drehen in den letzten Jahren so viele Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Denkschulen durch? Wie oft man heute hört, dass einer mit seinem Auto in eine Menschenmenge rast. Das hat es doch noch vor einigen Jahren in dieser Ausprägung nicht gegeben. Plötzlich hat man das Gefühl, dass ständig was los ist. Während ich diese Zeilen tippe, lese ich, dass irgendwo in Hessen auf einen Radfahrer geschossen wurde. Er wurde nicht getroffen, es war aber denkbar knapp, denn seine Klamotten wiesen einen Durchschuss auf. Woher kommt das also? Es scheint so, als ob diese Gewaltbereitschaft ein Produkt unserer Lebensverhältnisse ist. Wir leben in einer lauten, stressigen Gesellschaft, in der wir durchgehend mit Konsumversprechen berieselt und mit Parolen bedrängt werden. Aus dem Rückzug ins heimische Wohnzimmer ist eine Einigelung in eine Netzwerk-Bubble geworden, in der man alles, nur keine Ruhe und Ausgeglichenheit findet. Jeder von uns steht mit einem Fuß vor dem Burnout. Nicht nur Workaholics. Gerade auch die, die sich der umfänglichen Medienpräsenz ausliefern.Ich laufe gleich Amok!

Ich gebe zu, das ist leicht vereinfacht – aber deshalb nicht falsch. Eine alte Redensart ist es, dass man lapidar sagt, man drehe gleich durch. Wenn einem etwas zu viel wird – zum Beispiel. Oder man sagt sogar, man laufe Amok. Gemeinhin sagt man das als Metapher. Nun scheint es so, als habe man die Metapher hinter sich gelassen. Wir leben in einer Zeit, in der viele alles wörtlich nehmen. Eben auch solche sinnbildlichen Vergleiche. Sie drehen wirklich durch, laufen tatsächlich Amok. Die Verhältnisse sind offenbar so, dass sie das nicht einfach nur mal so sagen, sondern auch tun. Die Zeiten begünstigen Psychosen. Wir vereinsamen in der Masse, finden immer weniger Rückzüge, die auch verdienen als solche betrachtet zu werden, kappen mehr und mehr soziale Bande zugunsten von Netzwerken, die sich »soziale« nennen, aber die dort herrschende Anonymität nur in ein Korsett aus Algorithmen und Beliebigkeit pressen. Dort und in der Öffentlichkeit steppt der Skandalismus, die Empörungsökonomie, die keine Ruhe finden, keine Ruhe lassen, aufpeitschen, nicht lockerlassen. Da finden viele nicht mehr raus, insbesondere jene nicht, die psychisch vorbelastet sind. Sie leiden ganz besonders unter dieser nimmermüden Molestokratie. Dass da einige darunter sind, die Gewalt anwenden – gegen sich und auch gegen andere -, ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Man darf es sich natürlich absolut nicht so einfach machen, indem man jetzt psychisch Erkrankte zu Gefährdern erklärt. Zumal selbst Leute, die einer seelischen Krankheit unverdächtig sind, ganz genauso Schwierigkeiten mit einer Welt haben, die so gut wie jeden Tag wie ein Torpedo in unser Leben einschlägt – ja, die man uns wie ein Pulverfass ohne Garantien und Gewissheiten unterbreitet. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich mir die Haare raufe und feststelle, dass ich gleich Amok laufe. Sprichwörtlich gemeint natürlich – wenn Stress und Betriebsamkeit an einem nagen und alles auf einen einprasselt. Für jene, die sich jetzt Sorgen machen: Nein, ich plane nichts. Absolut nichts. Aber mit Ideologie hat das Durchdrehen, das uns gesellschaftlich dermaßen zusetzt, vielleicht weniger zu tun, als angenommen wird. Eher mit der Art, wie wir leben.„Gastro trotz(t) Corona“ – wir wollen helfen!

Achtung, jetzt kommt Werbung! Wirklich, kein Witz. Aber ein bisschen anders ist sie dennoch. Denn wir wollen helfen, und dafür werben wir hier. Damit die Idee weitergetragen werden kann.

Ok, also, um was geht‘s?

Es geht uns um die Gastronomen, die unter der Corona-Krise besonders leiden. Deren derzeitige Einnahmen beschränken sich auf Lieferungen oder Abholungen durch den Kunden. Die Tische in Restaurants, Cafés und Kneipen bleiben leer.

Und da setzen wir an.

Wir haben in Windeseile eine neue Website hochgezogen, auf der sich Gastronomen registrieren können, die Bestellungen ausliefern oder vom Kunden abholen lassen. Für die Kunden funktioniert die (bundesweite) Suche über die Angabe der Stadt oder der Postleitzahl.

Warum machen wir das?

Es liegt nahe, anzunehmen, dass wir mit dieser Seite Geld verdienen wollen. Aber – großes Indianer-Ehrenwort! – so ist das nicht. Der Eintrag auf unserer Seite ist für die Gastronomen komplett kostenlos, es gibt keine versteckten Kosten. Wir haben nichts gegen Spenden, auf der Website gibt es die Möglichkeit, uns ein paar Taler zukommen zu lassen. Und wir sperren uns mittelfristig auch nicht gegen Werbeanzeigen, durch die wir die Idee monetarisieren können. Aber das spielt hier und jetzt keine Rolle.Noch ein Lieferdienst?

Nope, kein Lieferdienst. Die Lieferdienste sehen wir kritisch, die Arbeitsbedingungen dort lassen – um es vorsichtig auszudrücken – oft zu wünschen übrig, daran wollen wir uns nicht durch ein weiteres Modell eines Lieferdienstes beteiligen. Wir vertrauen darauf, dass die Gastronomen, die sich bei uns registrieren, ihre Mitarbeiter fair behandeln, Einfluss darauf können und wollen wir nicht nehmen.Wo ist der Haken?

Nun, es gibt keinen. In dieser Zeit machen wir das, was wir tun, einfach aus der Überzeugung heraus, dass wir etwas beitragen wollen, auch wenn es nicht viel ist. Zudem: Wir kennen die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit selbst nur zu gut und haben uns in den letzten Jahren immer besonders gefreut, wenn wir Hilfe bekommen haben. Davon wollen wir ein Stück zurückgeben. Euer „Job“ ist es nun, die Idee zu verbreiten, vielleicht kennt Ihr Gastronomen, für die ein Eintrag bei uns sinnvoll und hilfreich sein kann. Vielleicht entwickelt sich unsere Seite (das wäre natürlich entzückend!) zu einer Art neuen Suchmaschine, auf der man direkt zu Gastronomen gelangt, statt sich erst einmal durch die großen Lieferdienste arbeiten zu müssen. Und hier geht es zu unserer neuen Seite: www.bringzumir.de Bitte teilt diesen Artikel, bis der Arzt kommt … was im Moment schon mal eine Weile dauern kann.Der Daniela Ludwig-Gedenkpotcast: Kochen mit Dani plus Brokkoli

Eigentlich wollten wir gemeinsam mit Dennis und seinem Koch Henning Rezeptideen mit Hanf vorstellen. Doch es lag nahe, dass ich mit den Jungs von der „Berliner Wiese“ auch über unsere Drogenbeauftragte Daniela Ludwig sprechen musste.

Die hat uns ja gerade kürzlich beigebracht, dass Cannabis kein Brokkoli sei. Abgesehen davon, dass diese Erkenntnis preisverdächtig ist, hat Dani recht: Cannabis ist tatsächlich kein Brokkoli. Gewisse Ähnlichkeiten bestehen aber trotzdem.

Zum Hören bitte aufs Bild klicken.

Psssst … Wir machen am 23. August 2021 um 17.30 Uhr einen Livestream

Kürzlich sagte mein geschätzter Blogpartner, dass wir nicht sehr kultivierte Menschen sind. Damit hat er ohne Zweifel recht.

Wir sind aber auch nicht besonders fleißig, was Livestreams angeht. Um so begeisterter können wir aber jetzt mitteilen, dass unser zweiter Livestream direkt vor der Tür steht.

Also, vormerken und Haare kämmen!

P.S. Ich stelle das hier mal ein, für den Fall, dass es Interessenten gibt.

Kasachstan – ein realistischer Blick

Ein Gastbeitrag von Roman Blashko.

Das Jahr 2022 hat trotz unserer Wünsche nach Gesundheit, Frieden und Ruhe für das ganze Jahr in einigen Teilen der Welt von Anfang an tragisch begonnen. Die Krise in Kasachstan begann mit genau diesem Zeichen. Nur sehr wenige von uns waren in der Lage, sich zu orientieren und Stellung zu beziehen. Erstens, weil Europa egoistisch mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, und zweitens, weil sich nur wenige Menschen für den Nahen Osten interessieren, geschweige denn die politischen Entwicklungen in diesen Ländern verfolgen.

Ein wenig über das Land

Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Welt. Es nimmt fast zwei Prozent der Wasserfläche ein, und sein höchster Punkt ist der Berg Khan-Tengri mit 7.010 Metern. Die Einwohnerzahl beträgt jedoch nur knapp über 19 Millionen. Die Bevölkerungsdichte beträgt sieben Einwohner pro Quadratkilometer. Hier werden Kasachisch und Russisch, die offizielle Sprache, gesprochen. Die Zusammensetzung der Bevölkerung: 70 % Kasachen, 19 % Russen, 3 % Usbeken, 1,5 % Uiguren, etwas mehr als 1 % Ukrainer und Tataren und, was mich persönlich überrascht hat, 1 % Deutsche. Das Pro-Kopf-BIP liegt bei 25.010 Dollar. Kasachstan hat ein Präsidialsystem. Nursultan Nasarbajew war von 1991 bis 2019 Präsident, Kassym-Zomart Kemeluly Tokajew ist das aktuelle Staatsoberhaupt, und nach dem Referendum, das gerade stattgefunden hat, hat sich einiges geändert. Ich war sehr beeindruckt, wie schön Kasachstan in jeder Hinsicht ist. Die Menschen sind lächelnd und freundlich. Die Stadt, die ich besuchte, Nur-Sultan, liegt an beiden Ufern des Flusses Ishim – am rechten Ufer befindet sich die Altstadt und am linken Ufer der neue Teil der Stadt, wo ein urbanistischer, fast futuristischer Teil gebaut wird. Um der Politik Auftrieb zu geben, ist hier alles an einem Ort konzentriert. Der Sitz des Präsidenten, der Palast, das Parlament, das Regierungsbüro und die wichtigsten Ministerien, das Fernsehen, das Pressezentrum, Hotels, ein als Opernhaus konzipiertes Kulturzentrum, verschiedene symbolische Gebäude, Parks, alles ist mit unglaublicher Detailtreue urbanisiert. Sie sehen gerade die Vision und das Gesamtkonzept des ehemaligen Präsidenten Nasarbajew. Die Tatsache, dass er mehrere Jahre lang – vom 16. Dezember 1990 bis zum 20. März 2019 – Präsident war, bedeutet, dass er die Möglichkeit hatte, diese Vision zu verwirklichen. Ein weiterer ebenso wichtiger und schöner Aspekt Kasachstans ist seine Natur. Fast alle Naturphänomene der Welt sind hier zu finden.Die Wirtschaft boomt

Das Gleiche gilt für die natürlichen Ressourcen. So werden hier seit dem Altertum Gold und Edelmetalle abgebaut, und auch das Rohstoffpotenzial ist beträchtlich, z. B. Öl, Gas, Kupfer, Uran, gelber Phosphor und Silber. Außerdem verfügt das Land über ein enormes landwirtschaftliches Potenzial und genießt als Brücke zwischen Europa und Asien eine vorteilhafte geografische Lage. Die Nähe zu großen und wachsenden Märkten wie China, Russland und Indien ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Kasachstan ist die produktivste Volkswirtschaft unter den zentralasiatischen Ländern und hat große Aussichten auf ein langfristiges Wirtschaftswachstum. Das Land verfügt über einen vergleichbaren, gut organisierten Markt und eine relativ liberale Wirtschaft. Die Offenheit der Wirtschaft für ausländische Investoren, die in den letzten fünf Jahren erheblich zugenommen hat, hat die politische Stabilität gestärkt.In der Hauptstadt von Kasachstan

Eines der wenigen Probleme, die Kasachstan langsam aber sicher löst, ist der Mangel an Infrastruktur. Was andererseits auch verständlich ist, da die sehr geringe Bevölkerungsdichte im Verhältnis zu dem riesigen Gebiet diese Infrastruktur unglaublich teuer machen dürfte. Der zweite Punkt ist die übermäßige Konzentration der Wirtschaft auf strategische Rohstoffe, aber auch dies ändert sich langsam, wie die bereits erwähnte Zunahme von Investitionsfonds in der ganzen Welt außerhalb Südamerikas beweist. Die Landwirtschaft und die Lebensmittelverarbeitung basieren auf einem stetigen Anstieg des Volumens und des Niveaus der inländischen landwirtschaftlichen Produktion. Dies ist eines der Hauptziele der kasachischen Regierung. Dieser Sektor gehört zu den vorrangigen Aufgaben und Herausforderungen, um eine stärkere Diversifizierung der kasachischen Exporte zu gewährleisten. Die Lieferung von Lebensmitteln an den kasachischen Markt sowie an die Fleisch- und Lebensmittelindustrie stellt eine große Chance dar. Die Viehzucht hat ein großes Potenzial, da die kasachische Regierung bestrebt ist, sie erheblich auszuweiten und so das große Potenzial der landwirtschaftlichen Flächen zu nutzen. Während in Europa der Trend dahin geht, die Viehzucht so weit wie möglich durch Ackerbau zu ersetzen, halte ich das nicht für sehr sinnvoll. Im Bereich des Gesundheitswesens hat sich die kasachische Regierung zum Ziel gesetzt, das allgemeine Niveau der Gesundheitsversorgung für ihre Bürger zu verbessern, was die Modernisierung und den Bau einer Reihe von Gesundheitseinrichtungen beinhaltet. Auch für tschechische Investoren bietet sich hier eine Chance, und es ist geplant, an der Fernstraße Almaty-Nur-Sultan und an anderen Straßen Auffangstationen für die medizinische Versorgung zu errichten. Die Schaffung ausreichender Kapazitäten zur vollständigen Versorgung des kasachischen Bausektors ist ein eigenes Kapitel. Bisweilen hatte ich den Eindruck, dass dieser strategische Bereich einer der wichtigsten Teile der Wirtschaft ist. Und das, obwohl ich tagsüber auf den meisten Baustellen nicht einen einzigen Arbeiter gesehen habe. Die kasachische Regierung sieht auch eine sehr schnelle Entwicklung der Tourismusindustrie vor. Sie steht im Zusammenhang mit dem internen Wachstum der Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur Kasachstans, einschließlich des Baus neuer Kapazitäten. Auch das Interesse der kasachischen Bevölkerung am Tourismus in der Tschechischen Republik wächst, und unsere Kurorte sind sehr beliebt. Es ist bemerkenswert, dass diejenigen, die wussten, wo die Tschechische Republik liegt, eher nach Karlsbad als nach der Hauptstadt Prag fragten.Nationale Werte von Kasachstan

Es wäre unmöglich, in ein paar Zeilen all das unterzubringen, was ich hier zum Beispiel bei einem Besuch des Nationalmuseums von Kasachstan aufgenommen habe. Ihr Direktor ist Darkhan Mynbay. Das Museum befindet sich auf dem Hauptplatz der Unabhängigkeit, der sich harmonisch in ein einziges architektonisches Ensemble mit dem Kazak Yeli-Denkmal, dem Palast der Unabhängigkeit, dem Palast des Friedens und der Harmonie, der Moschee der Khazret-Sultan-Kathedrale und der Nationalen Universität der Künste einfügt. Das kulturelle Erbe bildet den unschätzbaren Fundus des Nationalmuseums. Das Museumsgebäude selbst fällt durch seine ungewöhnliche äußere Form auf. Der größte einzigartige Museumskomplex erstreckt sich über eine Fläche von 74.000 m2. Es besteht aus sieben Blöcken mit einer variablen Anzahl von Stockwerken bis zum neunten Stock. Auf der Ausstellungsfläche finden 14 Ausstellungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 14.000 Quadratmetern statt. Das Nationalmuseum von Kasachstan besteht aus dem Astana-Saal, dem Unabhängigkeitssaal, dem Goldenen Saal, dem Saal für antike und mittelalterliche Geschichte, dem Geschichtssaal, dem Ethnographiesaal sowie aus Sälen für zeitgenössische Kunst. Das Forschungsinstitut ergänzt die Struktur des Museums bei der Erforschung des nationalen Erbes. Außerdem gibt es Räume für ein Kindermuseum, ein Kinderkunstzentrum, Restaurierungswerkstätten, Labors, professionelle Lagerräume, eine wissenschaftliche Bibliothek mit Lesesaal, einen Konferenzraum und Souvenirstände. Mich persönlich hat der Goldsaal am meisten beeindruckt, weil ich verstanden habe, dass hier schon sehr früh mit Gold gearbeitet wurde, und obwohl die Mittel recht einfach und unkompliziert waren, haben mich die Handwerkskunst und die Verzierung der Goldgewänder fasziniert. Nicht so sehr wegen der Kostbarkeit des Metalls, sondern wegen der feinen Verarbeitung der goldenen Details und der geschmackvoll gewählten Dekoration, einschließlich der feinsten Muster. In Anbetracht der damaligen Möglichkeiten war ihre Handwerkskunst etwas ganz Besonderes.Burabay-Nationalpark

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Burabay-Nationalparks, der sich über 129 935 Hektar erstreckt. Er wurde im Jahr 2000 auf Initiative von Präsident Nasarbajew gegründet. Das Klima in Burabay ist feucht-kontinental und im Sommer fast warm. Es ist jedoch durch große jahreszeitliche Temperaturschwankungen und warme Sommer gekennzeichnet, mit mindestens vier Monaten mit einer Durchschnittstemperatur über 10 °C, aber keinem Monat mit einer Durchschnittstemperatur über 22 °C. Die Durchschnittstemperatur beträgt -16 °C im Januar und +19 °C im Juli. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt etwa 300 mm pro Jahr. Im Winter ist die Schneedecke etwa 25-35 cm dick und liegt von Mitte November bis April. Im Park gibt es 757 Pflanzenarten, von denen 119 geschützt sind und 12 im Roten Buch aufgeführt sind. Der Wald besteht zu 65 % aus Kiefern, zu 31 % aus Birken, zu drei Prozent aus Espen und zu einem Prozent aus Sträuchern. Es gibt viele Arten von Speisepilzen. In Anbetracht der Vielfalt der Flora ist auch die Fauna sehr reichhaltig. 305 Tierarten sind hier zu finden, was 36 % der Fauna ausmacht, von denen 40 % an der Grenze ihres Verbreitungsgebiets vorkommen und 13 Arten in das Rote Buch aufgenommen wurden.Verfassungsänderungen und Referendum

Es stellt sich die Frage, warum und wie es möglich war, dass die Verfassungsänderungen in Kasachstan so schnell vorbereitet wurden. Tatsächlich waren sie weitgehend geplant, was der Grund dafür sein könnte, dass das Interesse an einem Staatsstreich in Kasachstan von einigen westlichen Ländern unterstützt wurde. Stabilität und Entwicklung führen zu einer bedeutenden staatlichen Souveränität und damit zu einer grundlegenden Unabhängigkeit. Die Forderungen der Opposition wurden jedoch akzeptiert, soweit es den Interessen des Landes entsprach. Ein interessantes Beispiel: Im Laufe der Jahre gab es zwei bis fünf Demonstrationen im ganzen Land, aber im letzten Jahr gab es plötzlich, ich glaube, fast 1.500 Demonstrationen. Was für ein Zufall, nicht wahr? Doch dank des Referendums bricht für Kasachstan eine neue Ära an. Es hat zwei Hauptelemente – die Abschaffung der Todesstrafe und eine bedeutende Übertragung und Befreiung von Befugnissen an das Parlament und die Gesellschaft, wie Elvira Azimova, die Bürgerbeauftragte der Republik Kasachstan, sagte. Einfach eine stärkere Demokratisierung der Gesellschaft, sowohl in politischen als auch in sozialen Fragen. In ihrem Bericht erklärte die Zentrale Wahlkommission Kasachstans, dass 8.030.739 von 11.734.642 Wählern, was einer Wahlbeteiligung von 77,18 % entspricht, an der Abstimmung über die Verfassungsänderungen im Referendum teilnahmen. Davon sprachen sich 76 Prozent der Wähler für eine Verfassungsänderung aus und 18,66 Prozent dagegen. Insgesamt bedeutet dies, dass im Durchschnitt in allen Regionen eine absolute Mehrheit für die Verfassungsänderungen gegeben war. Die Republik Kasachstan kann somit in eine neue historische Ära eintreten. Die höchste Wahlbeteiligung gab es in der Region Turkestan mit über 80 %, die niedrigste in einer der größten Städte, Almaty, wo sie nur knapp über 33 % lag. In Nur-Sultan lag die Wahlbeteiligung bei über 57 %. In der Kampagne zum Referendum, bei den Wahlen selbst und in der Einstellung der Wähler herrschte eine positive Atmosphäre. Die Kampagne für das Referendum, die Wahlen selbst und die Einstellung der Wähler waren von einer positiven Atmosphäre geprägt. Diese positive Einstellung war de facto in allen Regionen Kasachstans zu beobachten. Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass sich mein tatsächliches Bild des Landes von dem unterscheidet, das in den Mainstream-Medien vermittelt wird. Die langsamere, aber sehr viel definiertere Entwicklung dieses reichen Landes mit seiner wachsenden Unabhängigkeit ist viel besser als ständige Wechsel von politischen Persönlichkeiten und politische Pseudosystemwechsel, die wiederum leider zur Abhängigkeit vom Westen führen und die Entwicklung der staatlichen Souveränität behindern.***

Gastbeiträge spiegeln nicht zwingend die Meinung der Autoren der neulandrebellen wider.