Heute muss man sich nicht mit Anne Frank oder Sophie Scholl vergleichen, um Prügel zu beziehen. Man muss nicht einmal die derzeitige Situation mit den Anfängen des deutschen Faschismus vergleichen. Denn das übernehmen andere, Sittenwächter. Doch was spricht eigentlich gegen einen Vergleich der beiden Zeiträume, also den des Beginns des Nationalsozialismus und dem des totalitären Corona-Staates?

Wozu dient ein Vergleich? Unter anderem dazu, zwischen zwei Sachverhalten (oder Produkten) Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Es heißt, man solle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen gehe aber. Nun dient das aber im Wesentlichen der Erkundung von Gemeinsamkeiten oder eher unbedeutenden Unterschieden. So gesehen ist der Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen deutlich sinnvoller und interessanter, insbesondere, wenn man Gemeinsamkeiten entdeckt, mit denen man zuvor gar nicht gerechnet hätte.

Das aber nur am Rande.

In die „rechte Ecke“ gestellt zu werden, ist heute ein Kinderspiel. Man muss diesen Vorwurf inzwischen nicht einmal mehr sachlich unterfüttern. Das Beispiel #allesdichtmachen zeigt das erschreckend eindrucksvoll. Noch bevor die ersten Schauspieler kalte Füße bekamen und ihre Videos wieder löschten, machte der Vorwurf, sie seien alle in der „rechten Ecke“ unterwegs, die Runde. Wenig verwunderlich, dass einige der Künstler einknickten, um ihre Karriere oder gar um Brüche in Familie und Freundeskreisen fürchteten.

Sachlich begründbar ist diese Diffamierung nicht. Man kann auch nicht sagen, dass Beifall aus der falschen Ecke kam, für den die Künstler verantwortlich seien. Wer kann schon wissen, woher der Applaus kommt, wenn er so etwas wie #allesdichtmachen plant? Und selbst, wenn es so wäre: Soll man, statt für seine Überzeugung einzutreten, still sein und somit seine Überzeugungen auf den Scheiterhaufen werfen? Das macht keinen Sinn.

Sinnvoller wäre es gewesen – aber das grenzt bereits an Infantilität -, den Schauspielern den Rücken zu stärken und sie gegenüber dem Beifall von der falschen Seite in Schutz zu nehmen. Nicht die Schauspieler haben sich mit den Kräften der „rechten Ecke“ verbündet. Es waren die Reaktionen von Gesellschaft, Politik und Medien, die das taten. Sie rückten sie in die Nähe derer, mit denen die Künstler nichts zu tun haben und hatten. Doch sie taten das nicht etwa, weil sie der Überzeugung waren, die Schauspieler kämen aus der „rechten Ecke“. Sondern weil sie, die eigentlichen Adressaten der ironischen Kritik, aus der Schusslinie wollten. Und so wurde sich nur vereinzelt darüber unterhalten, in welchen Punkten die Kritik schlüssig ist, wo sie womöglich unangemessen war und wo sie genau den Knackpunkt getroffen hat.

Nüchtern betrachtet wäre eine folgerichtige Reaktion auf #allesdichtmachen die gewesen, den Komplex genau unter die Lupe zu nehmen und – wie bei einem Vergleich – Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu analysieren. Stattdessen die Aktion der Künstler mit politisch rechtem Gedankengut einfach gleichzusetzen, wird weder dem Prinzip eines Vergleichs gerecht noch den Persönlichkeiten, um die es geht. Schlicht, weil die Herangehensweise kompletter Unsinn war, dem jegliche sachliche und argumentative Grundlage fehlte.

Aber mit den Vergleichen ist das ja ohnehin so eine Sache.

Wehret den Anfängen?

Ob geplant oder nicht, Fakt ist: Durch Corona wurde die regierende Politik in die Lage versetzt, politische Maßnahmen durchzusetzen, die zuvor undenkbar gewesen wären. Die zurzeit geltenden Ausgangssperren sind nur der vorläufige Gipfel dessen, was wir seit über einem Jahr erleben. Polizisten, die Rodler jagen, Kinder mit Hubschraubern von einer Eisfläche treiben, verwaiste Parkbänke, auf denen man nicht mehr sitzen durfte, alte Menschen, die auf Versammlungen von Beamten über den Gehweg geschleift werden – diese wenigen Beispiele, die sich seit dem Beginn der Corona-Politik sammeln ließen, stören heute nur wenige. Anderen dagegen sind sie sogar noch zu locker.

Und überhaupt: Lockerungen. Was für ein Wort! Es geht noch immer um das Aushebeln von Grundrechten, von Rechten, die man sich nicht verdienen oder erkämpfen muss, sondern die „einfach“ da sind. Die Sprache ist hier einmal mehr verräterisch. „Lockerungen“, „Privilegien“, aber auch „R-Wert“ oder „Inzidenzwert“ verschleiern die eigentliche Praxis.

Und die sieht so aus, dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, an dem das, was wir früher als Freiheit empfunden haben, nur noch eine blasse Erinnerung ist. Beinahe jeder Schritt von uns ist reglementiert, wir tragen Masken, auch an Orten, wo es überhaupt keinen Sinn macht, wir warten auf die Impfung oder machen bereitwillig einen Schnelltest, um wieder im Einzelhandel oder der Kultur Eintritt zu erhalten. Inzwischen tragen viele Menschen die Maske sogar dort, wo sie sie nicht tragen müssten.

Ok, werden Sie sagen, aber wie kann man nur so vermessen und respektlos sein und diese Maßnahmen mit dem Faschismus vergleichen? Eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus sei das doch, werfen Sie jetzt vielleicht ein.

Dazu sei Zweierlei gesagt: Eine Verhöhnung der Opfer sowohl des Nationalsozialismus als auch des Coronavirus sind die Vorwürfe, die den Schauspielern von #allesdichtmachen gemacht wurden und werden. Die Taten der Nazis und die schweren Krankheitsverläufe von Menschen mit Covid-19 in eine wie auch immer geartete Verbindung mit der ironischen Kritik der Künstler zu setzen, ist skandalös. Schon der Vergleich mit in Vernichtungslagern ermordeten Menschen und zu Tode gekommenen Coronainfizierten verbietet sich. Außerdem war der ironische Knackpunkt der Schauspieler das Aufzeigen der desaströsen Politik, die mit Corona einherging und einhergeht. Klar, dass auch die undifferenzierte und nahezu komplett kritiklose Berichterstattung der Medien in die ironischen Spots einfloss.

Der zweite Punkt dreht sich um die Vernichtungslager. Diese nahmen ihre grauenvolle Praxis ja nicht im Jahr 1933 mit der Machtübergabe an Hitler auf. Zuvor musste alles, was die Nazis später in die Tat umsetzen konnten, vorbereitet werden. Das geschah – in aller Kürze durch museen-nuernberg.de zusammengefasst – folgendermaßen:

Am 27. Februar 1933 wird im Reichstag Feuer gelegt. Für die neue Regierung ist dies der Vorwand, wichtige Grundrechte außer Kraft zu setzen und den permanenten Ausnahmezustand zu schaffen. Deutschland ist auf dem Weg zur Diktatur.

Während sich weite Teile der Bevölkerung zustimmend oder zumindest abwartend verhalten, beginnt die NSDAP ihre Macht mit einer Mischung aus legalen und scheinlegalen Maßnahmen sowie mit offener Gewalt rasch auszubauen.

Demokratische Institutionen wie der Reichstag oder die Regierungen der einzelnen Länder werden zum Teil mit deren eigener Unterstützung ausgeschaltet, unerwünschte Beamte ihrer Posten enthoben.

Die Nationalsozialisten setzen nun bei der Bekämpfung ihrer politischen Gegner bedenkenlos auch die staatlichen Machtmittel ein. Im März 1933 entstehen erste Konzentrationslager. Bücherverbrennungen, vor allem aber erste Boykottaktionen gegen Juden lassen das spätere Ausmaß von Verfolgung und Gewalt erahnen.

Die anderen politischen Parteien und Verbände unterschätzen Hitler und die Nationalsozialisten. Sie werden von der Geschwindigkeit und Brutalität der Maßnahmen überrascht, scheuen die offene Auseinandersetzung oder hoffen, durch Zugeständnisse an die neuen Machthaber Reste des alten Einflusses zu wahren. Das Konzept der Koalitionspartner, Hitler zu zähmen, scheitert kläglich.

Versuchen wir einmal, diesen Text für die heutige Situation ein wenig umzuformulieren:

Anfang 2020 breitet sich scheinbar ein Virus aus. Die Faktenlage ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Kurze Zeit später erfolgte der erste Lockdown, im Zuge dessen bereits erste Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden. Deutschland befindet sich entweder in einer Gesundheitskrise oder auf dem Weg in den Totalitarismus. Denkbar ist auch beides.

Während sich weite Teile der Bevölkerung abwartend und/oder zustimmend verhalten, beginnt die Bundesregierung, weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten. Immer wieder kippen Verwaltungsgerichte scheinlegale oder verfassungsrechtlich bedenkliche Maßnahmen. Es kommt zu ersten Zwischenfällen mit der Polizei, die sich teilweise in unverständlicher und offener Gewalt zeigen.

Spätestens mit der sogenannten „Bundesnotbremse“ werden demokratische Institutionen wie etwa Verwaltungsgerichte ausgeschaltet, den Föderalismus erwartet mit eigener Unterstützung der Landesminister das gleiche Schicksal. Unerwünschte Beamte, aber auch Künstler und andere Gruppen werden ihrer Posten enthoben bzw. erhalten weniger oder keine Aufträge mehr.

Die Bundesregierung setzt bei der vermeintlichen Bekämpfung der Pandemie auf alle erdenklichen staatlichen politischen Mittel. Ein hoher WDR-Mitarbeiter fordert nach einer Aktion des ironischen Widerstands das faktische Berufsverbot von Schauspielern. Weitere öffentliche und mediale Diffamierungen lassen erahnen, dass bestimmte Gruppen wie Ungeimpfte oder den Maßnahmen gegenüber kritisch eingestellte Personengruppen zu einem späteren Zeitpunkt mit Verfolgung und Gewalt rechnen müssen.

Die anderen politischen Parteien und Verbände unterschätzen die Bundesregierung. Sie werden von der Geschwindigkeit und Kompromisslosigkeit der Maßnahmen überrascht, scheuen die offene Auseinandersetzung oder hoffen, durch Zugeständnisse an die Bundesregierung Reste des alten Einflusses zu wahren. Das Konzept der Parteien, den Weg zum Totalitarismus zu verhindern, scheitert kläglich.

Wer vergleicht denn hier Corona-Politik mit Vernichtungslagern?

Zwei Dinge fallen auf:

1. Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber Parallelen lassen sich in diesem Fall erkennen.

2. Von Vernichtungslagern ist hier nicht die Rede.

Wer also heute die Anfänge des deutschen Faschismus mit denen der Corona-Krise vergleicht, tut zunächst einmal nichts Verwerfliches. Er sucht, wenn er den Vergleich seriös aufzieht, nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Die konsequente Weigerung, einen solchen Vergleich anzustellen oder auch nur zuzulassen, ist ein Zeichen für Ignoranz und – womöglich – sogar ein schlechtes Gewissen.

Selbstverständlich sind wir heute nicht an dem Punkt, der dem Zeitraum der Vernichtungslager von Hitler gleicht. Doch bei Lichte betrachtet tut das auch kaum jemand. Kritische Geister machen aufmerksam auf Gemeinsamkeiten zu den Anfängen des Nationalsozialismus, und wenn man versucht, ohne ideologische Brille an diesen Vergleich heranzugehen, kann man in erster Linie eines tun: Sorgenvoll den Kopf schütteln und hoffen, dass die weitere Entwicklung einen anderen Verlauf nehmen wird.

Es muss nicht so kommen!

Natürlich muss es nicht so kommen wie damals, in der Zeit des Nationalsozialismus. Und wer behauptet, er wisse bereits, dass es so kommt, irrt ebenso wie der, der eine solche Entwicklung kategorisch ausschließt. Glaskugeln erfüllen – entgegen aller zuweilen geäußerten Annahmen, das Gegenteil sei der Fall – nicht den Zweck, damit in die Zukunft schauen zu können.

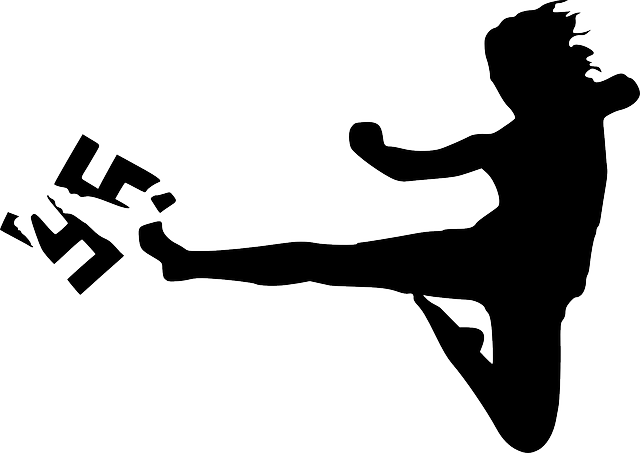

Wer aber verantwortungsvoll handeln und denken will – und das ist ja offiziell heute das oberste Gebot der Stunde, wie man uns täglich einredet -, der beschäftigt sich mit dem Vergleich, der analysiert und benennt Unterschiede und Übereinstimmungen. Wer sich dagegen weigert, das zu tun, trägt dazu bei, dass eine gefährliche Tendenz zu einer grauenvollen Gesellschaftsform mutieren kann. Ob man es dann Diktatur, Totalitarismus oder anders nennt, spielt keine so entscheidende Rolle. Wichtig ist vielmehr, die Signale zu erkennen und sich dagegen zu wehren.