Von Ann Kiba

Nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland strafbar – seit mehr als 150 Jahren. Wenngleich die Worte des Paragraphen heute andere sind: inhaltlich hat sich seit den Anfängen nicht viel geändert.

Jüngst gab es eine erneute Debatte zum umstrittenen Abtreibungsparagraphen. Um zu verstehen, worum es dabei geht, lohnt sich ein Blick in die Geschichte des § 218 StGB, bevor wir uns im nächsten Teil Grundsätzliches zur Diskussion sowie die aktuelle Debatte anschauen.

Vor 154 Jahren: Die Anfänge

Nach Gründung des Deutschen Reiches tritt der § 218 StGB (Strafgesetzbuch) am 15.05.1871 in Kraft – und mit ihm Strafen für eine Schwangere, die “ihre Frucht abtreibt oder im Leib tötet”, von bis zu fünf Jahren im Zuchthaus, mindestens jedoch sechs Monate Gefängnis. Damals wie heute bestraft das Strafrecht Frauen als Verantwortliche – während (ehemalige) Ehegesetze selbige zu Objekten ohne Rechte macht(en); immerhin “durften” Männer ihre Gattinnen bis ins Jahr 1997 straflos vergewaltigen. Seinerzeit stimmte BlackRock- und CDU-Frontmann Friedrich Merz übrigens dagegen, dass die Vergewaltigung in der Ehe Teil des Strafgesetzbuchs wird, wenngleich er heute sagt, er würde sich anders entscheiden.

Damals wie heute war relevant, wann ein “Fötus” zum “Kind” wird – wann also Leben beginnt – und wem es gehört. Nach römischem Recht – ja, auch schon im antiken Rom, Griechenland oder im Mittelalter gab es gesetzliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch – existierte beispielsweise kein eigenes Lebensrecht für den Fötus; er wurde als Teil der Eingeweide der Frau angesehen. Allerdings stand der Fötus sehr wohl unter väterlicher Aufsicht, sodass die Verfügungsgewalt beim Vater lag. Mit dem Siegeszug des Christentums ging eine fundamentale Veränderung einher: Der Fötus gehörte nicht mehr dem Familienpatriarchen (patria = Vater), sondern Gott, der ihm das Leben geschenkt habe.

Des Kaisers neue Soldaten

Als Gründerin des Deutschen Bundes für Mutterschutz und Sexualreform entwickelte Helene Stöcker Anfang des 20. Jahrhunderts die “Theorie der neuen Ethik” als Basis gleichberechtigter Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie der erotischen Eigenständigkeit letzterer. Schon in dieser Gründungsphase stand der Mutterschutzbund unter anderem für einen freien Zugang zu Verhütungsmitteln und die Streichung des Abtreibungsparagraphen aus dem Strafgesetzbuch ein.

Im Juni 1909 hatten die Herren im Reichstag Diskussionsstoff: Der im Jahre 1894 gegründete Bund Deutscher Frauenvereine brachte eine Petition ein, in der man sich für eine Reform des § 218 einsetzte. Es gab zwei wesentliche Forderungen: Straffreiheit sowie die Schaffung einer Fristenlösung. Sie können den Ausgang dieser Petition sicher erahnen: Die Herren unterstützten den Vorschlag nicht, diskutierte man doch schon seinerzeit eine zu geringe Geburtenrate. Schließlich nahm die Zahl der Kriegstüchtigen ab, während der Kaiser neue Soldaten brauchte. Sexual- und Bevölkerungspolitik waren und sind eng aneinander gekoppelt; da muss die (Für-)Sorge um Frauen nun mal hintanstehen.

Der § 218 StGB zwischen den Weltkriegen

Im Jahr 1920, also nach dem Ersten Weltkrieg, waren es die Sozialdemokraten, die einen Antrag auf Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten (beratungsfreie Fristenlösung) im Reichstag einbrachten. Wenngleich sich erstmals Frauen im Reichstag befanden, scheiterte die SPD an den Mehrheitsverhältnissen.

Es gelang jedoch immerhin im Jahr 1926, Abtreibungen von einem “Verbrechen” in ein “Vergehen” umzuwandeln, womit der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr mit Zuchthaus, sondern mit Gefängnis bestraft wurde.

Erst im Jahre 1927 erkannte das Reichsgericht an, dass eine Gefahr für das Leben der Mutter eine medizinische Indikation für den Schwangerschaftsabbruch ist. Während staatsbürgerliche Rechte in der Weimarer Verfassung festgeschrieben wurden, kam es – trotz der genannten kleinen, aber wichtigen Meilensteine – nicht zu einer echten Reform des § 218.

Dunkle Zeiten: Der 218-Paragraph ab 1933

Joseph Goebbels erklärte 1933 (S. 17) in seiner Funktion als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda:

Den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie, und die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist die, ihrem Land und Volk Kinder zu schenken.

Adolf Hitler wurde auch nicht müde, auf den hohen Stellenwert bürgerlicher Familien mit Kindern hinzuweisen:

Wenn heute eine weibliche Juristin noch so viel leistet und nebenan eine Mutter wohnt mit fünf, sechs, sieben Kindern, die alle gesund und gut erzogen sind, dann möchte ich sagen: Vom Standpunkt des ewigen Wertes unseres Volkes hat die Frau, die Kinder bekommen und erzogen hat und die unserem Volke damit das Leben in die Zukunft wiedergeschenkt hat, mehr geleistet, mehr getan!

Frauen in politischen Ämtern gab es nicht mehr – schließlich hätten sie in der Weimarer Republik ihre Pflichten als Mutter vernachlässigt und stattdessen mit Männern um Geld, politische Macht und Berufe konkurriert. Mit einem nie dagewesenen Maß an Doppelmoral sang man einerseits das hohe Lied der deutschen Mütter und des hochwertigen keimenden Lebens, andererseits diskriminierte, sterilisierte, tötete man Frauen, die nicht ins Bild passen sollten, und war dabei, “minderwertiges Leben” auszumerzen. Frauenrechte? Schwangerschaftsabbrüche – aus welchen Gründen auch immer? Darum ging es nicht – es ging um das Selektieren des Nachwuchses.

Dementsprechend stand ab 1943 Abtreibung unter Todesstrafe für den Täter – also die Frau: Dies begründete man damit, dass “die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt” sei. Einerseits. Andererseits blieben Schwangerschaftsabbrüche straffrei, die die Fortpflanzung “minderwertiger Volksgruppen” verhinderten; teilweise wurden sie sogar erzwungen.

Der § 218 in der Nachkriegszeit

Die NS-Strafrechtsnovelle wurde mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch Gesetze der Besatzungsmächte aufgehoben. Dabei blieben Abtreibungen strafbar und Verhütungsmittel verboten, immerhin wurden die Verschärfungen der Strafandrohungen, die im Dritten Reich entstanden, von den Besatzungsmächten wieder aufgehoben. Im Wesentlichen aber wurde der Paragraph über Schwangerschaftsabbrüche fast unverändert übernommen.

Die DDR ging einen anderen Weg als die BRD: Mit dem “Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau” startete ein Indikationen-Modell, welches Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen oder eugenischen Gründen erlaubte, ohne dass Frauen ihre Motive offenlegen mussten, ganz ohne zu erfüllende Formalia.

Nachdem 1949 eigentlich fast jede Todesstrafe in der Bundesrepublik abgeschafft war, entschied man sich mit Wirkung vom 04.08.1953 immerhin, die von den Nationalsozialisten eingeführte Todesstrafe für Schwangerschaftsabbrüche ebenfalls aufzuheben. Bis ins selbe Jahr zählte mitunter der Geschlechtsverkehr zu den ehelichen Pflichten; eine Verweigerung diente als Scheidungsgrund. Für ungewollte Schwangerschaften hatten Frauen also damals wie heute die Folgen zu tragen – Verhütungsmittel waren in einigen Bundesländern bis 1969 verboten.

Verhütung ist Frauensache – ihr Körper nicht

Als 1961 die Antibaby-Pille auf Rezept auf den Markt kam, wurden ungewollte Schwangerschaften – zunächst ausschließlich für verheiratete Frauen – durchaus verhindert. Erst in den letzten Jahrzehnten allerdings werden die gesundheitlichen Folgen langsam thematisiert, die mit dem Hormonpräparat einhergehen und maßgeblich Frauen überantwortet wurden.

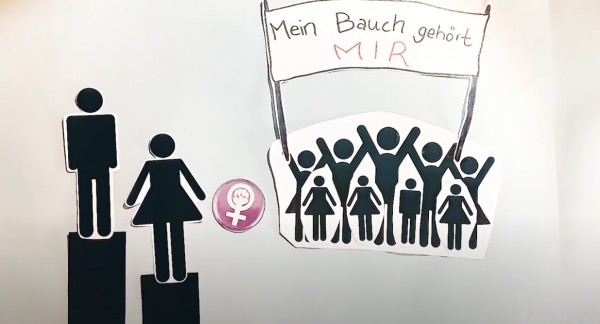

Als sich in den 1970er Jahren die “neue Frauenbewegung” formierte, entstand eine Massenbewegung, die mit Kampagnen gegen den Abtreibungsparagraphen auffiel. Gemeinsam gingen Frauen sämtlicher Bevölkerungsgruppen auf die Straße, um Aktionen durchzuführen, Flugblätter zu verteilen oder Unterschriften zu sammeln. Man organisierte sogar Abtreibungsfahrten mit Bussen in die Niederlande, deren Abtreibungsrechte liberaler waren (und sind, jedoch gelten heute die Regeln des Deutschen Strafgesetzbuchs auch bei Schwangerschaftsabbrüchen im Ausland). Noch heute ist jedem der Slogan “Mein Bauch gehört mir!” als Markenzeichen des deutschen Feminismus bekannt. Mit ihm gehen verschiedene Forderungen einher:

- Selbstbestimmung über den eigenen Körper für Frauen

- umfassende sexuelle Aufklärung

- Streichen des § 218 aus dem Strafgesetzbuch

- einen freien Zugang zu Verhütungsmitteln.

Kurzer Abstecher zum letzten Punkt, dem freien Zugang zu Verhütungsmitteln: Die europäische Mehrwertsteuerrichtlinie (2006/112/EG; Art. 98) erlaubt einen ermäßigten Steuersatz für „Arzneimittel, die üblicherweise für die Gesundheitsvorsorge, die Verhütung von Krankheiten und für ärztliche und tierärztliche Behandlungen verwendet werden, einschließlich Erzeugnissen für Zwecke der Empfängnisverhütung und der Monatshygiene“ – davon hat Deutschland jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Zurück zum Eigentlichen: Legendär ist der Stern-Titel “Wir haben abgetrieben” – eine Selbstbezichtigungskampagne, in der Initiatorin Alice Schwarzer nebst zahlreichen anderen Frauen erklärte, unter welch “erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen” sie abgetrieben haben und warum sie die “ersatzlose Streichung des § 218” fordern. Dafür, für frei zugängliche Verhütungsmittel sowie sexuelle Aufklärung für alle unterschrieben binnen zwei Monaten 86.000 Frauen. Wenngleich Polizeiaktionen folgten, wurden etwaig eingeleitete Verfahren wieder eingestellt – zu sehr hätten so viele Anklagen für positives Ansehen gegenüber den revoltierenden Frauen gesorgt.

Gerhard Jahn hat in seiner Funktion als damaliger SPD-Justizminister entsprechende Unterschriften entgegengenommen, sodass mehrere Entwürfe zur Reform des Strafrechts in den Bundestag eingingen. Die Reformentwürfe wurden scharf diskutiert: FDP-Mann Detlef Kleinert befürchtete, “mit der Änderung” könne sich auch die “dahinter stehende ethische Norm ändern”, während Elfriede Eilers von der SPD die Fristenregelung als “entscheidenden Schritt hin zur Eigenverantwortung und sozialen Gleichstellung der Frauen” erachtete.

Für das Fristenmodell stimmte man im Bundestag am 26.04.1974 mit 247 Ja- und 233 Nein-Stimmen bei Enthaltungen von neun Abgeordneten. Mit dem 18.06.1974 trat dann auch in der Bundesrepublik eine ebensolche Fristenlösung in Kraft, sodass Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei blieben – vorausgesetzt, ein Arzt hat vorher eine Beratung vorgenommen.

Gut zwei Jahre vorher, am 09.03.1972, hatte sich die Volkskammer der DDR bereits für das “Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft” und damit für eine dreimonatige und beratungsfreie Fristenlösung entschieden. In der BRD galt die Fristenlösung zunächst nur drei Tage. Eine Fristenlösung wurde vom Bundesverfassungsgericht jedoch als verfassungswidrig eingestuft, sodass die einstweilige Verfügung Baden-Württembergs das Inkrafttreten des Gesetzes letztlich verhinderte. In Karlsruhe wies man auf die Verpflichtungen hin, die sich aus Artikel 2 des Grundgesetzes (werdendes Leben müsse auch vor der Mutter wirksam geschützt werden) ergibt. Außerdem argumentierten die Richter des Bundesverfassungsgerichts am 25.02.1975:

Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung (…) und hat auch Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau.

Der Bundestag verabschiedete am 12.02.1976 ein neues Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch (“Indikationsmodell”); am 18.05. desselben Jahres trat die Neufassung des § 218 StGB in Kraft. Geregelt war darin eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe für Ärzte, die Abbrüche vornahmen. Ebenfalls mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr mussten Schwangere rechnen, die “die Tat” selbst begangen haben. Verschiedene Indikationen erlaubten es, dass der Schwangeren der Abbruch zuweilen gewährt wurde, darunter kriminologische (Inzest, Vergewaltigung), medizinische (Gefahr fürs Leben der Mutter), eugenische (Behinderung beim Kind) oder Notlagenindikationen (soziale oder psychische Ausnahmesituationen). Jedoch mussten sich die Schwangeren schon zu dieser Zeit zwangsberaten lassen, da sonst kein Abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei möglich wäre.

Der § 218 StGB nach der Wiedervereinigung

Um 1990 nahm die Diskussion um den „Abtreibungsparagraphen“ wieder Fahrt auf: In Bonn versammelten sich rund 10.000 Menschen, die für die ersatzlose Streichung von § 218 StGB demonstrierten, sowie etwa 3.000 Demonstranten, die dagegen auf die Straße gingen. Nach heftigen öffentlichen Debatten wurden die Hoffnungen frauenpolitischer Organisationen sowie vieler Frauen nicht erfüllt: anders als gefordert wurden die Positionen der DDR, also die Fristenregelung ohne Beratungszwang, nicht umgesetzt.

In ihrer damaligen Funktion als Bundesvorsitzende von pro familia sandte Monika Simmel-Joachim im Juli 1990 ein Telegramm an den damaligen Bundeskanzler, in dem sie erklärte, dass in Deutschland auch künftig die freie Gewissensentscheidung ungewollt schwangerer Frauen anerkannt werde. Eine Beratung habe freiwillig und unabhängig zu geschehen und der Ratsuchenden dürfe man keine Werteorientierung aufdrängen.

Im “neuen Deutschland” galten nach der Wiedervereinigung vom 03.10.1990 zwei Regelungen: Eine Übergangsregelung fürs gesamte Bundesgebiet, die mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 28.05.1993 ab 16.06. desselben Jahres galt. Mit dem 01.10.1995 trat das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz in Kraft, nach dem Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich strafbar sind. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts waren noch nicht viel weiter als 20 Jahre zuvor, als sie 1995 erklärten:

Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Das grundsätzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruches und die grundsätzliche Pflicht zum Austragen des Kindes sind zwei untrennbar verbundene Elemente.

Schwangere Frauen hatten nun jedoch das Recht (nein, “Recht” ist das falsche Wort – die Gnade), zwölf Wochen nach der Empfängnis eine Bescheinigung nach § 219 einzuholen, die ihnen die Gnade zum Abbruch einräumt. Der § 219a ist übrigens seit Juni 2022 Geschichte; mit ihm wurde “Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft” unter Strafe gestellt. Schwangere müssen sich zudem mindestens drei Tage vor dem Eingriff beraten lassen, wobei diese Pflichtberatung einerseits “ergebnisoffen” geführt werden, andererseits aber dem “Schutz des ungeborenen Lebens dienen” soll. Damit bleiben Frauen Gebärmaschinen, die nicht so richtig mitreden dürfen, wenn es um ihren Körper und das darin entstehende Leben geht.

Zur aktuellen Abtreibungsdebatte

Frauen haben sich mit der Drei-Monats-Fristenregelung sowie der Pflichtberatung weitestgehend arrangiert. Dennoch fordern Politiker gelegentlich eine “Nachbesserung” der Regelungen von 1995. Seit dieser letzten Reform sind bis heute Schwangerschaftsabbrüche unter eugenischer Indikation toleriert und bis kurz vor der Geburt möglich. Könnte das Kind schwerbehindert zur Welt kommen, kann die Schwangerschaft noch im letzten Drittel abgebrochen werden. Im Jahre 2008 eröffnete die CDU/ CSU die aufgeheizte Diskussion durch einen Gesetzentwurf zur Spätabtreibung neu. Begründet wurde der Gesetzesentwurf damit, dass man einen in Stillstand geratenen Diskurs wieder aufnehmen wolle.

Es wurde gegen den damaligen Antrag gestimmt, in dem es um die medizinische Indikation nach der zwölften Schwangerschaftswoche ging. So müssen Frauen mit medizinischer Indikation seit 2010 eine Beratung (“Konfliktberatung”) durchlaufen. Zwischen dieser und dem Eingriff müssen mindestens drei Tage Bedenkzeit liegen. Zur Beratung der Schwangeren ist ihr diagnosestellender Arzt verpflichtet; kommt er dieser Pflicht nicht nach, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Parlamentarier von den Grünen, den Linken und der SPD; außerdem verschiedene Verbände, darunter das Familienplanungszentrum Balance, pro familia oder die AKF (Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung e. V.), stellten sich dagegen, jedoch hat man in der Entscheidungsfindung nur die datenschutzrechtlichen Bedenken der Gegner berücksichtigt.

Zur Zwangsberatung hat die Emma interessante Zahlen: 96 Prozent der Frauen in Deutschland, die aus persönlichen Gründen abtreiben, entscheiden sich auch nach dieser Beratung zum Schwangerschaftsabbruch – weil eine Frau, die einen Grund zum Schwangerschaftsabbruch hat, eben diesen auch noch nach der Beratung haben wird. Und weil es ihr Körper ist.

Nächste Diskussionsrunde

Noch immer wird für das Recht auf Abtreibung gekämpft – analog wie digital; auf X beispielsweise mit dem Hashtag #SafeAbortionDay. Die aktuelle Gesetzeslage bringt in der Praxis enorm viele Fallstricke mit: es existiert kein flächendeckendes Beratungsangebot, nicht alle Regionen Deutschlands sind mit entsprechend ausgebildeten Ärzten versorgt; Schwangerschaftsabbrüche sind kein Teil des Lehrplans für Medizinstudenten. Rechtsunsicherheit herrscht nicht nur bei betroffenen Frauen, sondern sogar bei Ärzten: wenn ungewollt Schwangere medizinische Hilfe benötigen, müssen sie mit einer Behandlung rechnen, die zugunsten des Fötus’ ausgelegt ist, was die Gesundheit der Schwangeren massiv gefährden kann.

Es besteht also dringender Nachbesserungsbedarf – bis heute sind auf Fragen, die seit über 150 Jahren diskutiert werden, keine für die Frauen zufriedenstellenden Antworten gefunden worden. Allen Fragen voran auf diese: Warum muss sich eine Schwangere dem Staat, der Gesellschaft, der Beratungsstelle gegenüber erklären, wenn sie über ihren eigenen Körper bestimmen möchte? Auf diese und weitere Fragen rund um die Abtreibungsdebatte werfen wir im zweiten Teil dieses Beitrags einen Blick.